Artículos

El legado de las mujeres africanas en las colonias atlánticas. Un análisis a través de los registros inquisitoriales del caso de Canarias

Resumen: El estudio de la Inquisición en las Islas Canarias del siglo XVI revela una compleja interacción entre colonizadores y población local. Se centra en mujeres, particularmente acusadas de brujería, evidenciando tensiones y resistencias culturales. La Inquisición enfrentó prácticas y creencias arraigadas en la población, en especial en mujeres africanas y canarias. Estas mujeres, al adaptar y preservar sus tradiciones, mostraron una resistencia activa, creando un sincretismo religioso que refleja la agencia de las comunidades colonizadas. El análisis poscolonial de estos procesos inquisitoriales en Canarias ofrece una perspectiva enriquecedora sobre las dinámicas de poder, identidad y cultura en el contexto del colonialismo atlántico.

Palabras clave: Mujeres africanas, Inquisición, Colonias, Atlántico.

The Legacy of African Women in the Atlantic Colonies through the Inquisitorial Papers of the Case of the Canary Islands

Abstract: The study of the Inquisition in the Canary Islands in the 16th century reveals a complex interaction between colonizers and local population. It focuses on women, particularly those accused of witchcraft, revealing cultural tensions and resistance. The Inquisition confronted practices and beliefs rooted in the population, especially in African and Canarian women. These women, in adapting and preserving their traditions, showed active resistance, creating a religious syncretism that reflects the agency of the colonized communities. The postcolonial analysis of these inquisitorial processes in the Canary Islands offers an enriching perspective 4on the dynamics of power, identity and culture in the context of Atlantic colonialism.

Keywords: African Women, Inquisition, Colonies, Atlantic.

Introducción

La historiografía sobre la Inquisición en el Atlántico ha adoptado un enfoque poscolonial en años recientes, con el objetivo de examinar el papel de la Inquisición dentro del contexto más amplio del colonialismo europeo y las dinámicas de poder raciales y étnicas. Este enfoque crítico resalta las implicaciones sociales, culturales y políticas de las prácticas inquisitoriales y su impacto en las poblaciones indígenas y africanas de las colonias atlánticas. Además, ha facilitado la identificación de las prácticas y creencias religiosas de las comunidades colonizadas a través de los procesos inquisitoriales. Estas comunidades no solo se vieron obligadas a negociar su identidad cultural y religiosa en respuesta a las políticas inquisitoriales, sino que también adaptaron y preservaron sus propias tradiciones culturales y religiosas. De esta resistencia surgió un sincretismo religioso como respuesta a las presiones inquisitoriales (Bueno, Lavenia y Parmeggiani, 2023).

Una de las colonias españolas de ultramar fueron las islas Canarias, situadas frente a la costa noroeste de África. Estas islas fueron una parte crucial del mundo colonial atlántico español y portugués, atrayendo la atención de los conquistadores ya en el siglo XV.

Este momento histórico representó un punto de inflexión significativo para las islas, ejerciendo una profunda influencia en la vida de sus habitantes y en la estructura social preexistente. Sin embargo, es importante recordar que los intentos de colonizar las islas comenzaron ya en el siglo anterior. Precisamente en 1402, con la llegada del navegante normando Jean de Béthencourt, se inició un período de transformación sin precedentes. Los nativos de las islas, conocidos como los Guanche, se encontraron frente a una nueva realidad dominada por la "superioridad" militar y tecnológica de los españoles (Anaya Hernández, 1994).

Las Canarias pronto se poblaron con ricas plantaciones de azúcar, lo que resultó en una alta demanda de mano de obra que se tradujo en el tráfico de personas esclavizadas, que provenían principalmente de la costa del norte de África y de Guinea (Santana Pérez, 2018). Los españoles no se limitaron a la conquista territorial de las islas, sino que impusieron inmediatamente su credo, exigiendo que todos se convirtieran a la religión de la Monarquía. La introducción del tribunal de la Inquisición Española en 1505 representó un desarrollo adicional, centrando la atención de las autoridades españolas en los Guanche, la comunidad judeoconversa, los Moriscos y los esclavos y las esclavas subsaharianas que formaban la nueva sociedad canaria.

En particular, las mujeres nativas y africanas se convirtieron en objeto de interés para el tribunal, ya que sus prácticas rituales y su papel en la sociedad canaria planteaban cuestiones de control y gestión por parte de las autoridades españolas. A través del análisis de los primeros procesos y de las fuentes históricas, es posible comprender mejor las dinámicas sociales y culturales que caracterizaron este período de transición en las Canarias.

En los últimos años, la recopilación de datos sobre el funcionamiento de la Inquisición española ha requerido una revisión crítica de las fuentes inquisitoriales, con especial atención a las mujeres acusadas de brujería (Henningsen,1986). Es importante señalar al respecto que el tribunal de las Islas Canarias fue el primer distrito de ultramar en ser establecido (Fajardo Spínola, 2005; Moreno Florido, 2000; Millares Torres, 1874; Ronquillo Rubio, 1991). Por lo tanto, las Canarias se convierten en el punto de partida natural para un nuevo tipo de investigación que, dada la abundancia de fuentes, puede ofrecer una nueva interpretación y una nueva mirada sobre las mujeres que provenían del continente africano vecino.

Los trabajos de Francisco Fajardo Spínola han demostrado que fueron 307 las mujeres acusadas de brujería y hechicería, la mitad de ellas, cuya procedencia era casi mitad africana y mitad canaria (Fajardo Spínola, 2005). Al revisar los cargos presentados, se vislumbra el surgimiento de un fenómeno que, antes de la llegada de los españoles, era desconocido para los habitantes de las islas. Me refiero al “oficio de bruja”, ya que, al tratarse de un servicio remunerado, era ejercido como un verdadero trabajo. Es importante señalar que las denuncias por brujería no comenzaron inmediatamente después del establecimiento del Tribunal, sino que tomaron algunos años. Este lapso de tiempo coincidió con el asentamiento de la nueva sociedad canaria según los dictados de los Católicos. De hecho, los miembros de la sociedad provenían en su mayoría de religiones politeístas (guanche de procedencia amazigh y subsaharianos); repentinamente y por la fuerza fueron convertidos al catolicismo. Esta imposición, entre otras cosas, implicaba acostumbrarse a la idea de que practicar artes mágicas era un crimen. Por lo tanto, la interpretación de los sueños, el uso de amuletos y el contacto con los antepasados a través de la meditación se convirtieron en delitos castigables, con cárceles secretas, tortura y solo en casos muy raros con la pena de muerte.

En este ensayo intentaremos analizar las fuentes del Tribunal de Canarias desde una nueva perspectiva de género postcolonial que destaque la agency de la mujer acusada de ser bruja, revelando el papel de las mujeres en la sociedad canaria.

Las mujeres africanas en el archipiélago canario después de la conquista

La primera denuncia contra una mujer acusada de ser bruja data de las primeras dos décadas del siglo XVI, es decir, veinte años después del establecimiento del Tribunal. En 1529, comenzaron a registrarse algunas denuncias en las que por primera vez se utilizaba el término bruja. Antes de eso, esa palabra parece ser desconocida para los habitantes de las Islas Canarias. Se denunció a mujeres por chupar la sangre de los niños hasta matarlos (Spínola, 2005); gradualmente, en la comunidad, se reconoce plenamente el oficio de “bruja”, y da paso a diferentes tipos de denuncias que tienen como protagonistas a mujeres de todas las edades, a menudo provenientes del continente africano vecino o nativas de las islas, que a cambio de dinero, comida o telas vendían sus ritos.

El oficio de bruja, a menudo también llamada por testigos o delatores, curandera o hechicera, era exclusivamente femenino, con porcentajes mucho más altos que en otras áreas de la Monarquía, excepto Andalucía, donde el 93,6% eran mujeres y el 6,4% hombres (Daston,1991). En este contexto, se ha optado por utilizar el término "oficio" porque la mayoría de las prácticas implicaban una compensación en dinero o especie.

Es necesario detenerse antes de continuar en el perfil de la presunta bruja. La edad media era de 42 años y el estado civil de las mujeres acusadas de ser brujas se dividía así: 53% casadas, 32% viudas, 15% solteras (Fajardo Spínola, 2005). Estos datos parecen subvertir el canon de la mujer viuda o soltera como bruja, pero solo en apariencia. Gracias a la riqueza de la información contenida en los procesos, se puede entender que la mayoría de las mujeres acusadas de ser brujas estaban oficialmente casadas, pero en realidad vivían separadas de sus esposos por diversas razones: sus esposos estaban encarcelados, eran fugitivos o marineros en las Indias (Santana Montañez y Santana Pérez, 2023).

Las mujeres operaban en un contexto en el cual comenzó a registrar un híbrido de prácticas y conocimientos científicos no escritos. El mismo fenómeno ocurrió en Sicilia en la Edad Moderna (Messana, 2007). El oficio de bruja-terapeuta era esencial para estas mujeres, para su subsistencia y supervivencia. Probablemente por esta razón, las presuntas brujas comenzaron un verdadero comercio de prácticas rituales. Cada práctica ritual tenía un costo que podía variar según la dificultad del objetivo a alcanzar. En la base del intercambio del rito había aceite, carne, vino, pan y, por supuesto, dinero. También podía haber objetos individuales, como demuestra el proceso de Ana de Cabrera (1524), quien fue procesada por vender un objeto mágico llamado “piedra de ara” por 300 maravedíes. La piedra de ara se obtenía de un fragmento de un altar. Era de mármol, como sugiere su nombre, y se usaba como un talismán.

En las prácticas rituales de la Inquisición española, el uso de objetos es muy similar al descrito en la literatura religiosa utilizada por los exorcistas oficiales de la Iglesia (Messana, 2007). Así como los sacerdotes bendecían los elementos que usaban, las presuntas brujas llevaban a cabo una operación similar con el uso de la palabra, especialmente la pronunciada por el sacerdote durante la misa. A menudo, las piedras de ara eran envueltas en tela y escondidas bajo el altar para recibir más misas y aumentar su poder. La palabra o el texto escrito se convierten en el puente que une a la persona que utiliza el objeto y al objeto en sí.

Estos objetos con frecuencia estaban acompañados de pequeños trozos de papel escritos en latín o castellano. Estos dos objetos, por sí mismos mágicos, se guardaban en otro amuleto llamado la bolsa (Rarey, 2003; Buono Calainho, 2008; Buono Calainho, 2020; Guerrero Mosquera, 2021; Santos, 2021; Fromont, 2020).

En cuanto a los clientes que acudían a las presuntas brujas, pertenecían a diversas clases sociales, no solo a las más bajas, como demuestran algunos procesos. De hecho, hay menciones expresas a algunos miembros de la élite de la isla de Gran Canaria que acudieron a las brujas en busca de remedios para enfermedades a cambio de dinero o comida; sino también algunos frailes que a su vez fueron procesados por el Santo Oficio.

A partir de 1524, se comenzaron a registrar cada vez más casos de compra y venta de objetos mágicos. Una de las motivaciones podría estar relacionada con la peste que golpeó las Islas Canarias en esos años, pero no solo (Geremia, 2022). Precisamente en ese período, se intensificó el tráfico de personas esclavizadas desde África hacia las islas Canarias. La llegada de estas personas a la nueva tierra y su contacto con los españoles y los nativos generaron inevitablemente un nuevo intercambio de información que incluía prácticas rituales hasta entonces desconocidas para los habitantes de las Islas Canarias. Para las personas de origen africano, había poca distinción entre curación y prácticas religiosas. El examen de las geografías culturales del conocimiento curativo de las personas esclavas.

En este sentido, hay un objeto en particular que ha capturado mi atención. Este objeto es un amuleto que solía ser llamado carta de tocar. Las cartas de tocar eran trozos de papel, con diferentes escritos e imágenes, utilizados como herramientas de magia protectora y amorosa, y eran muy comunes en Portugal y en los territorios de ultramar, en la península ibérica y en Sicilia (Paiva, 2008). Como su nombre indica, cuando alguien tocaba el papel, experimentaba efectos que podían ir desde la protección hasta el sometimiento de una persona a la voluntad de otros (Rarey, 2023).

El uso de este objeto será perseguido durante todo el tiempo de funcionamiento del Santo Oficio y se convertirá en un uso mágico-brujeril en todo el archipiélago. La compra y venta de este tipo de objetos mágicos, así como de otros utilizados en prácticas rituales, continuaba también dentro de las cárceles. El testigo Marcos Monson de Telde (Gran Canaria), detenido en la cárcel real de Las Palmas (1658), declaró que un día le preguntó a una prisionera, llamada "la Corneja" - conocida por sus habilidades de brujería -, si se casaría con la mujer que le pedía que se casara. La presunta bruja le respondió que conocía una manera de predecir el futuro, pero que esta manera tenía un precio de un real. Marcos solo tenía medio real disponible, así que se lo entregó y al día siguiente recibió la respuesta a la pregunta que le había hecho (A.M.C., Coll.Bute, Vol. XXII, (II series), fol.75v).

Los objetos vendidos por las presuntas brujas tenían una variedad de naturalezas. A menudo, a partir de los testimonios de los testigos, se pueden deducir algunas transacciones que involucran estampas y dibujos que representan a los santos: San Marcos, San Lucas, Santa Elena y especialmente Santa Marta. Son numerosas las oraciones de los santos, declamadas cada vez de manera diferente según el objetivo que se debía alcanzar, utilizadas durante las prácticas rituales y murmuradas en voz baja y perseguidas por el Tribunal (Geremia, 2023).

Durante sus persecuciones, la Inquisición española prestaba especial atención a los objetos considerados mágicos o con propiedades sobrenaturales, incluyendo aquellos de origen africano conocidos como fetiches. Estos fetiches eran vistos por la Inquisición como instrumentos del diablo o medios para la práctica de brujería o hechicería.

Los fetiches podían adoptar diversas formas y estar fabricados con diferentes materiales, lo que refleja la diversidad y complejidad de las creencias y prácticas mágicas perseguidas por la Inquisición. En esencia, son como recipientes con una cavidad interior en la que se colocan elementos cargados de poder mágico. Pueden estar hechos de materiales naturales, como conchas, cuernos huecos o pelo, o de artefactos artísticos, como jarrones de cerámica o esculturas de madera (Bortolami, 2018). Muchas de estas esculturas representan figuras humanas o animales (ejemplo de fetiche en la foto 1).

En el mundo colonial español, los fetiches han sido poco estudiados en comparación con los afro-portugueses. Esta negligencia u olvido por parte de la historiografía que se ha ocupado del mundo ibérico dentro y fuera de los límites europeos ha creado inconscientemente un vacío historiográfico que, hoy más que nunca, debe ser llenado para devolver la voz a las personas esclavizadas por la trata atlántica, que han surcado las costas en un espacio que marca la frontera entre el Mediterráneo y el Atlántico.

No es casualidad, de hecho, que el equivalente portugués de la palabra brujería sea precisamente feitiçaria, nombre dado por colonizadores y misioneros. Los jesuitas agruparon bajo esta palabra distintos fenómenos, desde lo que consideraban maleficia hasta todo aspecto de la religiosidad local (Bortolami, 2018).

El concepto de feitiçaria, fue ampliamente explorado por William Pietz, quien investigó el contexto de su origen y las conexiones con la "bruxaria". Para llevar a cabo estos análisis, Pietz empleó enfoques etnográficos, sociológicos y psicoanalíticos, buscando entender las prácticas religiosas africanas y superar un punto de vista eurocéntrico. Pietz sostenía que el término "feitiçaria" surgió del encuentro en el Golfo de Guinea entre las culturas europea y africana. Esta denominación aparece por primera vez en las anotaciones de viajeros europeos entre los siglos XVI y XVIII, utilizada para describir el poder sobrenatural atribuido a ciertos objetos en el contexto mágico-religioso, especialmente aquellos que los europeos denominaban como amuletos. La noción de "fetiche" y la idea de religiones basadas en el "fetichismo" se fundamentaban en la creencia europea de que existían poblaciones "primitivas", inmersas en un mundo de supersticiones, y que el término "fetiche" podía aplicarse a una variedad de objetos y contextos. Las comunidades africanas adoptaron y adaptaron la palabra "fetiche", usándola no solo para referirse a objetos sagrados sino también a lugares considerados inaccesibles para los europeos (Pietz, 1985).

Fuente: inv. 84204, Museo delle Civiltà, Roma.

Los estudiosos ampliaron gradualmente el concepto para incluir muchos objetos de la cultura material construidos con uñas, cabello, cuernos, conchas, montones de barro y amuletos. Las culturas locales africanas han atribuido a estos objetos poderes mágicos para dirigir según las solicitudes hechas al practicante mágico que administra los bienes sagrados (Bortolami, 2018). Como sostiene Roberto Beneduce, las creencias y prácticas mágicas asociadas a la feitiçaria ofrecen un valioso material para investigar el estudio de la memoria colectiva de una cultura (Beneduce, 2002).

Para llenar esta laguna historiográfica es necesario interpretar las fuentes canarias desde una perspectiva poscolonial para resaltar la cultura material oculta entre los escritos de los inquisidores. La reinterpretación de las fuentes que propongo es de tipo etnohistórica con el fin de captar las sutilezas de un fenómeno que se origina en África y viaja con el tráfico atlántico. Entre los fetiches más utilizados en las islas Canarias se encuentra el pequeño muñeco. Con este término se hace referencia a un muñeco construido con tela sobre el cual era posible colocar sombreros, alfileres o fragmentos de tela pertenecientes a la persona que se deseaba influenciar. El efecto del pequeño muñeco, una vez construido adecuadamente, podía tanto curar a una persona como enfermarla. A menudo, era enterrado frente a la puerta de la casa de la persona que debía experimentar el efecto, ya sea malévolo o benévolo, del muñeco. A través de la interpretación de estas fuentes, podemos observar el flujo de objetos mágicos, su fabricación y las mezclas rituales que no son más que el reflejo de la nueva sociedad canaria después de la conquista española. El muñeco se construía utilizando elementos que lo conectaran directamente con la persona, como los líquidos corporales (sangre, saliva) y cabellos o pelos. Para conferir propiedades específicas protectoras o curativas al muñeco, en su interior también se podían colocar amuletos o talismanes. De hecho, en algunos rituales, los testigos cuentan que dentro del muñeco se colocan, por ejemplo, piedras de ara.

La creación de estos muñecos en las regiones del Atlántico americano se conoce como muñecas vudú (Blier, 1995).

Entre la Magia y la Libertad: La Agency de María Felipa de la Cruz en el Contexto Colonial Canario

La esclavitud en las Islas Canarias durante la Edad Moderna fue un aspecto fundamental de la historia social y económica del archipiélago, involucrando principalmente a personas provenientes del norte de África y de África subsahariana. Las personas esclavizadas eran empleados principalmente en la agricultura, especialmente en las plantaciones de caña de azúcar, y en el trabajo doméstico. Aunque el sistema esclavista en las Canarias no alcanzaba la magnitud de las Américas, desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico del archipiélago. La presencia de personas esclavizadas contribuyó a formar una sociedad multiétnica y estratificada, en la que las dinámicas sociales estaban profundamente influenciadas por la esclavitud (Lobo Cabrera, 1982).

La condición de las mujeres esclavas, no solo en las Islas Canarias sino también en otras realidades coloniales, era particularmente difícil y se caracterizaba por una doble explotación, tanto laboral como sexual. Empleadas en trabajos agrícolas y domésticos, estas mujeres estaban expuestas a continuas violencias y subordinación, y su capacidad reproductiva a menudo era aprovechada para aumentar la fuerza laboral, privándolas de cualquier autonomía sobre sus cuerpos (Herzig, 2022). Este contexto de explotación se refleja en el estudio realizado sobre las fuentes de bautismo del pueblo de Teror (Gran Canaria), que demuestra que, en el siglo XVI, los hijos de padre desconocido y de una mujer esclavizada representaban el 48,1 % del total (Trujillo Yánez y Rodríguez Pérez, 2008).

A pesar de la opresión y la violencia, las mujeres esclavas encontraron formas de resistencia, tanto a través de redes de apoyo como preservando prácticas culturales africanas. Todos estos aspectos derivados de la realidad colonial se reflejan claramente en los procesos del Santo Oficio del Distrito Canario. Al examinar estos procesos con atención, también se pueden identificar respuestas a estas violencias, como veremos en el proceso de María Felipa, quien formaba parte de esta compleja realidad. Estas respuestas se identifican con lo que se ha definido como la agency del Atlántico Negro, que se manifestaba como un intento de desafiar la ideología dominante que buscaba someter la posición de las personas esclavizadas (Glassman,1991; Stuckey,1987; Musa Montana, 2022). Un claro ejemplo de esto es la historia de María Felipa, una mujer esclava, nacida en Tenerife de padres africanos, también esclavos. Era una sanadora que conocía las hierbas medicinales. Su apodo era "energúmena", aunque no sabemos exactamente por qué, pero probablemente esté relacionado con la pigmentación de su piel y su presencia imponente. Según los registros procesales, sabemos que apareció tres veces: dos veces condenada a la detención en la cárcel de Puerto de la Orotava en la isla de Tenerife y luego al exilio de la isla, y la tercera vez como fugitiva. En este contexto, la recuperación de la conciencia de las mujeres esclavizadas a través del análisis de las fuentes es crucial. El estudio de los procesos contra María Felipa revela claramente su agency, expresada a través de la escritura, la huida del amo y la violación del exilio, en un contexto colonial que involucra a dos islas: Tenerife y La Palma, en el período comprendido entre 1714 y 1718.

La agency se refiere a la capacidad de las personas de actuar activamente para influir en los acontecimientos históricos y sociales, incluso en contextos en los que están sometidas a presiones externas o a sistemas de poder dominantes. En el contexto canario, este concepto es crucial para entender el papel de las mujeres brujas y sus prácticas en el entorno social y cultural de la época. Gracias a su dedicación a las prácticas mágicas, que incluían la elaboración de amuletos, la interpretación de los sueños y el uso de objetos rituales, las mujeres brujas podían ofrecer soluciones a los problemas y preocupaciones de la gente corriente. Estas prácticas no sólo reflejaban la cultura y las creencias locales, sino también los retos y dificultades a los que se enfrentaba la sociedad canaria tras la conquista española.1

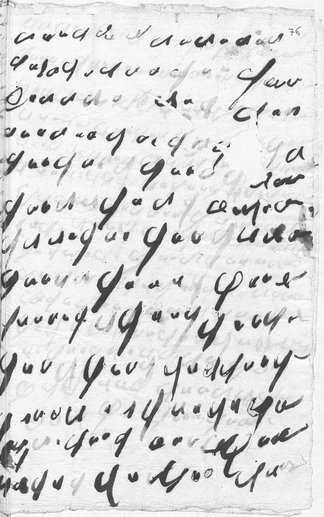

María Felipa era una curandera que operaba principalmente desde su casa, donde realizaba sus rituales. El taller de la bruja solía ser su hogar o el del paciente, y era el espacio donde ocurría el sortilegio, entendido también como un acto de curación. A pesar de ser analfabeta (según lo informado durante el interrogatorio), lograba componer sus remedios curativos en hojas de papel. Una de estas hojas (foto 2) fue confiscada por los familiares del Tribunal y entregada a los inquisidores como prueba de su presunto pacto con el demonio, convirtiéndose así en la expresión de su agencia. María Felipa, a través del acto de escribir, daba vida a un amuleto, la carta de tocar, aunque no supiera leer ni escribir. Era “un papelito pequeno con caracter que no se podian leer por no tener forma de letra que eran lo que esta rea habia dado” (A.M.C., INQU, 187.004, Fol.213 v.).

Fuente: la reproducción de esa foto fue autorizada por El Museo Canario.

Un dato interesante observado por el inquisidor es que los testigos contaban que María Felipa escribía estas cartas bajo la influencia de una presencia maligna, el demonio, casi en un estado de trance (Fol.218 r.). Pero, ¿cuál era la presencia maligna del diablo? ¿Quién era el diablo para los africanos? El diablo, como sostiene Nicola Gasbarro, es el protagonista más interesante de las relaciones misioneras y la causa del fracaso de la comunicación intercultural (Visca 2006). A esto añadiría también los juicios de supuestas brujas acusadas de pactar explícita o implícitamente con el diablo.

En ambos casos, los espíritus locales fueron traducidos por el escritor católico como demonio. Esta reducción simplista de un espíritu a un demonio, concepto que no existe en las diversas y variadas tradiciones africanas, es una práctica de los misioneros e inquisidores católicos en sus dominios de ultramar.

Además de la creación de objetos con fines mágico-curativos, era inusual que una mujer esclava de origen subsahariano escribiera. Esto nos permite reflexionar sobre el concepto de escritura de manera ampliada, explorando formas alternativas que van más allá del alfabeto occidental. Este enfoque no eurocéntrico podría llevar a una forma más inclusiva y diversificada de expresión escrita, especialmente entre las mujeres vinculadas a la esclavitud, valorando otras formas de comunicación visual y simbólica específicas de las comunidades no occidentales. En muchos contextos culturales, el alfabeto occidental podría no ser predominante, por lo que es importante reconocer y valorar otras formas de expresión, como símbolos, signos gráficos o representaciones visuales, que pueden transmitir significados complejos y ricos en matices.

En el contexto de la esclavitud, las mujeres eran consideradas guardianas de la transmisión de la herencia africana en el Atlántico, a través de mitos, danzas, cantos, tradiciones culinarias y prácticas curativas. Estas prácticas se consolidaron gradualmente en las nuevas tierras, encontrando un terreno fértil para una organización más sólida. Es interesante notar que las letras en la hoja de papel de María Felipa siempre son iguales, y esta repetición podría estar relacionada con estados de trance vinculados a prácticas curativas. El trance era y sigue siendo un componente fundamental de las curas tradicionales africanas, donde a menudo es el sanador quien entra en un estado de trance, no el paciente, para entrar en contacto con los "espíritus ancestrales" considerados causa de muchas enfermedades. Aunque el trance ha sido conocido durante siglos como parte de prácticas místicas y ocultas, obtener información detallada antes de la década de 1960 es difícil (Schmidt, 2016). En el caso de María Felipa, la repetición de las letras podría estar relacionada con la entonación de cantos rítmicos que la llevaban a un estado de conciencia alterado, a través del cual lograba curar a sus pacientes.

Para los esclavos y esclavas, la escritura no se veía tanto como un medio de comunicación personal, sino más bien como un poderoso símbolo de poder y magia. En un mundo donde el analfabetismo era la norma para los esclavos, la habilidad de leer y escribir era vista como un don extraordinario, casi sobrenatural. El simple acto de ver a alguien escribir o leer era considerado mágico y misterioso, capaz de otorgar poderes especiales a quien poseyera tal habilidad. El papel escrito se convertía en un objeto cargado de significado y potencia, un símbolo tangible del poder del conocimiento y de la libertad.

En este contexto, la escritura y la lectura eran vistas como actos mágicos que iban más allá de la mera comunicación; eran manifestaciones de un poder divino que desafiaba las restricciones impuestas por la esclavitud y ofrecía una esperanza de emancipación y liberación. Así, aunque la mayoría de los esclavos no tenía acceso a la escritura, la percepción de la escritura como un acto mágico y transformador estaba profundamente arraigada en su cultura y conciencia colectiva (Novau, 2019).

María Felipa aparece en otra unidad documental de la cual se deducen dos elementos importantes de su vida. Primero, que había sido reducida a la esclavitud pero logró escapar a otra isla, lo cual se deduce porque el Capitán Marcos Beniter escribe una petición al Tribunal en la que afirma ser su "dueño" y, por lo tanto, reclama, y es aquí donde se revela el segundo detalle importante: que el hijo de María Felipa pase a ser propiedad del Capitán.

María Felipa de la Cruz huye de una isla a otra para ganar su libertad, pues sabía bien que la ley de la época permitía solicitar la libertad al dueño si se regresaba después de un año y un día de fuga. Por lo tanto, la fuga era una de las formas de obtener la libertad. Este dato ofrece puntos interesantes para reflexionar sobre la agencia espacial de las mujeres en contextos coloniales y patriarcales (Lobo Cabrera, 1993). La fuga de María Felipa sugiere que las mujeres esclavas no eran simples víctimas pasivas, como se las ha descrito durante años, sino actores activos que buscaban perseguir su propia libertad y autonomía, incluso a través de acciones audaces y arriesgadas.

La condena de María Felipa por sus "prácticas de brujería" se resuelve con su exilio de la isla de El Hierro, donde residía. Fue trasladada entonces a la isla de La Palma, donde, según muchos testigos, causó mucha agitación y fue temida por la población debido a sus habilidades como "bruja". Parece ser que en esta isla adquirió algunos "misteriosas polvos negros" y enfermó, razón por la cual tuvo que ser ingresada y recluida en el Hospital de Santa Cruz de La Palma a finales de agosto de 1715. Permaneció allí durante algunos días y, según cuentan los testigos, María Felipa, en septiembre de 1715, logró salir del hospital y embarcarse hacia Tenerife con la ayuda de cuatro cómplices: Tomás Vélez, sacerdote y administrador del Hospital de Santa Cruz de La Palma; Jerónimo Márquez, sacristán del hospital; Antonio Martín, médico; y Joaquín Méndez, capitán del barco.

Los cómplices fueron procesados y condenados por el Santo Oficio a pagar una multa de 10 ducados por haber actuado contra el Santo Oficio al ayudar a una exiliada a trasladarse de La Palma a Tenerife sin el permiso del Tribunal.

Lo interesante es que los acusados revelaron a los inquisidores que ayudaron a María Felipa a escapar para proteger a la población de la isla de La Palma, argumentando que estaba muy asustada por las habilidades de hechicería y los disturbios, no especificados, causados por la "bruja".

La escritura, la huida del amo y la violación del exilio muestran cómo la agencia de María Felipa se manifiesta en actos continuos de resistencia y rebelión contra el sistema de esclavitud y las restricciones impuestas por el Tribunal de la Inquisición. Su decisión de escapar representa un intento de afirmar su control sobre su propia vida y destino, a pesar de las circunstancias adversas y las amenazas a su seguridad. Este acto de resistencia representa un momento crucial de su agencia, destacando su determinación de luchar contra las formas de opresión y buscar la libertad y la autonomía.

Queda una incógnita por resolver: ¿por qué María Felipa rompió el exilio? María Felipa pudo haber regresado del exilio por varias razones. Una de las posibles motivaciones podría haber sido el deseo de reunirse con su hijo o personas queridas que se quedaron en la isla de Tenerife. También podría haber considerado Tenerife como su lugar de origen o como un lugar donde podría encontrar apoyo, a pesar del riesgo de ser perseguida por las autoridades de la Inquisición. Además, podríamos especular que, a pesar de las dificultades y los riesgos, su vida en la isla era mejor que el exilio forzado en un lugar desconocido. En cualquier caso, las motivaciones exactas de su regreso del exilio son actualmente poco claras y proporcionan un punto de partida para investigaciones adicionales.

En conclusión, su agencia espacial se manifiesta a través de su capacidad para actuar y resistir en diferentes contextos y mediante diversas acciones, como la escritura, la fuga del amo y la violación del exilio. Estos actos demuestran su compromiso de conquistar la libertad y la autonomía, a pesar de las circunstancias y las restricciones impuestas por el sistema de esclavitud y las autoridades coloniales. Su fuga de una isla a otra, sabiendo que después de un cierto período de tiempo podría solicitar la libertad a su amo, revela su determinación para desafiar su condición de esclava y buscar activamente su emancipación. Además, la violación del exilio muestra su audacia para desobedecer a las autoridades y buscar oportunidades para mejorar su situación, a pesar de los riesgos asociados. En todo esto, emerge su agencia como un acto de resistencia y rebelión contra las formas de opresión y control que limitaban su libertad y bienestar.

Conclusión

A lo largo de este ensayo, se ha explorado el complejo entramado de la sociedad canaria durante la Edad Moderna, centrándose en diversos aspectos históricos, sociales y culturales. Desde la llegada de los conquistadores españoles hasta el establecimiento del tribunal de la Inquisición en las Islas Canarias, se ha delineado un panorama marcado por la conquista, la esclavitud, la imposición religiosa y las prácticas de brujería. El análisis detallado de los procesos inquisitoriales y la vida de figuras como María Felipa han arrojado luz sobre la resistencia y la agencia de individuos marginados en medio de un sistema opresivo.

Este ensayo ha buscado ir más allá de la relación a menudo asociada al cliché de la figura femenina de bruja, intentando insertarse en los nuevos y diversos enfoques metodológicos que en los últimos años han demostrado cómo es cada vez más necesario, para interpretar las fuentes, una metodología multidisciplinaria capaz de dar espacio a nuevas perspectivas historiográficas, destacando las diversas facetas culturales emergentes. Precisamente en este contexto se inserta mi proyecto. La propuesta es dirigir la mirada hacia la cultura material, integrando métodos provenientes de las disciplinas sociales, culturales y antropológicas para enriquecer la comprensión de los estudios sobre la brujería. Dentro del contexto canario, es posible observar cómo el fenómeno de la caza de brujas afectó a jueces e inquisidores dispuestos a señalar a muchas mujeres como "maléficas". En el caso de Canarias las mujeres africanas y nativas de las islas se convirtieron en objetos de interés para el tribunal de la Inquisición, enfrentando acusaciones de brujería y enfrentándose a la represión religiosa y social. A través del estudio de casos como el de María Felipa, se ha evidenciado la lucha por la autonomía y la libertad en un contexto de dominación colonial y persecución religiosa.

Además, se ha examinado el papel de la escritura y la expresión visual como formas de resistencia y empoderamiento para las mujeres esclavizadas, como se evidencia en el caso de ilustran la determinación y la capacidad de acción de individuos que luchan por su dignidad y libertad en un entorno adverso. En resumen, este artículo ha proporcionado una perspectiva detallada de la vida en las Islas Canarias durante la Edad Moderna, destacando las experiencias de individuos marginados y su lucha por la resistencia y la autonomía.

Agradecimientos

Esta investigación fue financiada por la Beca Postdoctoral Yavetz-Lessing (TAU), a la que deseo dar las gracias, que hizo posible la redacción de este ensayo.

Quiero agradecer a Fernando Betancor Pérez, archivero de El Museo Canario, que me haya ayudado a encontrar información sobre los otros juicios contra María Felipa y al Prof. Gastón García para la lectura y corrección lingüística del ensayo.

Abreviaturas

A.M.C. = Museo Canario

Fondo de archivo

A.M.C., Colección Bute, Volumen XVII (II series), fol.339.

A.M.C., Coll. Bute, Vol. XXII (II series),fol.75v.

A.M.C., Inq, 187.004, fol.213v, fol.218 A. A.M.C., Inq, 177.003

Museo delle Civiltà, Roma, Feticcio, Collezione G. Rosselli- Lorenzini 1913. inv.84204

Referencias

Anaya Hernández, L.A. (1994). Los aborígenes canarios y los Estatutos de Limpieza. El Museo Canario, 49 (1992-1994), 127-140.

Beneduce, R. (2002). Trance e possessione in Africa. Corpi, mimesi, storia. Torino: Boringhieri.

Blier, P. S. (1995). African Vodun: Art, Psychology, and Power. Chicago: University of Chicago Press.

Bortolami, G. (2018). Feticci e credenze religiose dei Bakongo. Roma: Eurilink University Press.

Bueno, I., Lavenia,V. y Parmeggiani, R. (Comp.). (2023). Currents Trends in the Historiography if Inquisitions. Roma: Viella.

Buono Calainho, D. (2008). Metrópole das Mandingas. Religiosidade negra e inquisição portuguesa no antigo regime. Rio de Janeiro: Garamond.

Buono Calainho, D. (2020). Mandingueiros negros no mundo atlântico moderno. Trashumante, Revista Americana De Historia Social, 16, 10-32. https://doi.org/10.17533/udea.trahs.n16a02

Daston, L. (1991). Marvelous Facts and Miraculous Evidence in Early Modern Europe. Critical Inquiry, 18 (1), 93-124. https://www.jstor.org/stable/1343717

Fajardo Spínola, F. (2005). Las victimas de la Inquisicion en la Islas Canarias. La Laguna: Lemur.

Fromont, C. (2020). Paper, Ink, Vodun, and the Inquisition: Tracing Power, Slavery, and Witchcraft in the Early Modern Portuguese Atlantic. Journal of the American Academy of Religion, 88 (2), 460–504. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfaa020

Geremia, C.S.V. (2022). Plague and Superstition in the Canary Islands: Inquisitorial Trials (1523- 1532). Rivar, 9(25), 77-92. https://doi.org/10.35588/rivar.v9i25.5417

Geremia, C. (2023). L'Inquisizione nelle Isole Canarie: tracce di stregoneria africana (sec. XVI- XVIII). [Tesis doctoral] Universidad de Florencia; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Glassman, J. (1991). The Bondsman's New Clothes: The Contradictory Consciousness of Slave Resistance on the Swahili Coast. The Journal of African History, 32 (2), 277-312. https://doi.org/10.1017/S0021853700025731

Guerrero Mosquera, A. (2021). Bolsas mandingas en Cartagena de Indias durante el siglo XVII. Memoria: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano, 43, 69-93.

Henningsen, G. (1986). Forty-four Thousand Cases of the Spanish Inquisition. En G. Henningsen y J. Tedeschi (Comp.), The Inquisition in Early Modern Europe: Studies on Sources and Methods (pp. 130-157). Dekalb: Northern Illinois University Press.

Herzig, T. (2022). Slavery and Interethnic Sexual Violence: A Multiple Perpetrator Rape in Seventeenth-Century Livorno. The American Historical Review, 127 (1), 194–222. https://doi.org/10.1093/ahr/rhac011

Johnson, W. (2003). On agency. Journal of Social History, 37 (1), 113–124. https://doi.org/10.1353/jsh.2003.0143

Lobo Cabrera, M. (1982). La Esclavitud en Canarias Durante los Siglos XVI y XVII. Madrid: Ediciones del Cabildo de Gran Canaria.

Lobo Cabrera, M. (1993). Las Partidas Y La Esclavitud: reminicencias en el sistema esclavista canario. Publications De L'École Française De Rome,168 (1), 121-30. Recuperado de: https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1993_act_168_1_4338?q=Las%20Partidas%20Y%20La%20Esclavitud

Messana, M. (2007). Inquisitori, negromanti e streghe della Sicilia Moderna. Palermo: Sellerio.

Millares Torres, A. (1981). Historia de la Inquisición en la Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas de Gran Canaria: Benchomo.

Moreno Florido, M. (2000). Mujer y transgresión moral ante el santo oficio en canarias. 1598-1621. Lanzarote: Cabildo de Lanzarote.

Musa Montana, I. (2022). African Religions in the Maghreb and the Middle East. Oxford Research Encyclopedia of African History. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.1166

Novau, J. (2019). “La isla que se repite” y formas de “bregar”: esclavitud y dinámicas de transgresión en Cecilia Valdés (1882) de Cirilo Villaverde. CELEHIS : Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, 37, 37-53. Recuperado de: https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis/article/view/3560

Paiva, J. P. (2008). Inquisizione e stregoneria in Portogallo nella prima età moderna. En D. Corsi y M. Duni (Comp.), Non lasciar vivere la malefica. Le streghe nei trattati e nei processi, secoli XIV-XVII (pp.115-127). Firenze: Firenze University Press.

Pietz, W. (1985). The Problem of Fetish I. RES. Anthropology and Esthetics, 9, 5-17. https://doi.org/10.1086/RESv9n1ms20166719

Rarey, M. F. (2023). Insignificant Things. Durham: Duke University Press, 2023.

Ronquillo Rubio, M. (1991). Los orígines de la Inquisición en Canarias, 1488-1526. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Santana Montañez, N. y Santana Pérez, J. (2023). Hombres de mar y mujeres de tierra. El miedo a la pérdida del esposo en Canarias durante el Antiguo Régimen. En F. García González y P. Ortega del Cerro (Comp.), Los hogares de los mares. La familia en la España marítima, siglos XVI-XIX (pp. 335-354). Gijón: Ediciones TREA.

Santana Pérez, G. (2018). Black people in the Canary Islands: evolution, assimilation and miscegenation 16th-17th centuries. Anáis de História de Além-Mar, 19, 109-136. https://doi.org/10.57759/aham2018.35231

Schmidt, B. E. (2016). Spirit and Trance in Brazil. An Anthropology of Religious Experience. New York: Bloomsbury Academic.

Santos, V. S. (2021). Mulheres africanas nas redes dos agentes da Inquisição de Lisboa: o caso de Crispina Peres, em Cacheu, século XVII. Politeia - História E Sociedade, 20(1), 67-95. https://doi.org/10.22481/politeia.v20i1.9179

Stuckey, S. (1987). Slave Culture: Nationalist Theory and the Foundations of Black America. Oxford: Oxford University Press.

Trujillo Yánez, G. y Rodríguez Pérez, M. (2008). Los otros terorenses: la población esclava de Teror en el siglo XVII. En XVII Coloquio de Historia Canario-Americana. V Centenario de la muerte de Cristobal Colón (pp. 1012-1030). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria; Casa Colón. Recuperado de: https://revistas.grancanaria.com/index.php/CHCA/article/view/8843/8181

Visca, D. (2006). Sulle tracce del diavolo. La scoperta di Satana in Africa. Roma: Bulzoni.

Notas

Recepción: 23 Mayo 2024

Aprobación: 12 Septiembre 2024

Publicación: 04 Noviembre 2024

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional