Artículos

Observar y guardar la Ley de Moisés. La represión inquisitorial de los judeoconversos bastetanos durante el Quinientos

Resumen: A lo largo de estas páginas intentaremos ofrecer unas breves pinceladas acerca de la represión inquisitorial sufrida por los judeoconversos de Baza (Reino de Granada) durante el siglo XVI; mediante un análisis crítico y riguroso de todos los procesos relacionados con la observancia a la Ley de Moisés. Con la intención de poder determinar hasta qué punto la amenaza del Santo Oficio resultó un factor determinante para la supervivencia, a todos los niveles, de los descendientes de cristianos nuevos bastetanos.

Palabras clave: Judeoconversos, Represión, Inquisición, Baza, Reino de Granada.

Observing and keeping the Law of Moses. The inquisitorial repression of the Judeo-converts of Baza during the 16th century

Abstract: Throughout these pages we will try to offer a brief brushstroke of the inquisitorial repression suffered by the Judeo-converts of Baza (Kingdom of Granada) during the 16th century, by means of a critical and rigorous analysis of all the processes related to the observance of the Law of Moses. With the aim of determining whether the threat of the Holy Office was a determining factor in the survival, at all levels, of the descendants of the New Christians of Baza.

Keywords: Judeo-converts, Repression, Inquisition, Baza, Kingdom of Granada.

1. Un favorecido (y deseado) advenimiento

Huelga decir que la inesperada recuperación de los judeoconversos, tras los turbulentos sucesos que sacudieron las aljamas del sur peninsular en 1391, unida a la preeminencia socioeconómica de este colectivo durante la primera mitad del Cuatrocientos, terminó provocando en las familias cristiano viejas castellanas un antisemitismo muy virulento hacia los neocristianos. Siendo acusados de copar las esferas de representación de la Monarquía y de llevar a cabo falsas conversiones. Observando clandestinamente, en la intimidad de sus hogares, las leyes y preceptos de la religión mosaica (Valdeón Baruque, 2000; Ladero Quesada, 2016).1

Esta discriminación proyectada hacia los cristianos nuevos de judío, y los graves conflictos sociales que empezaron a aflorar (Caro Baroja, 2005), fueron calando progresivamente en el imaginario colectivo, allanando el terreno para el establecimiento del Santo Oficio en algunos territorios de la Corona de Castilla. Siendo favorecido, además, por la política de unidad religiosa proyectada por los Reyes Católicos.

En este contexto hemos de enclavar el advenimiento de la bula Exigit sincerae devotionis de Sixto IV, promulgada el 1 de noviembre de 1478, que facultaba a los Reyes Católicos para la instalación de la Inquisición en sus dominios. Este breve pontificio permitía a los monarcas castellanos «elegir a dos o tres eclesiásticos, con más de cuarenta años de edad, de buena vida, y titulados en Teología o Derecho, para desempeñar el oficio de inquisidores en las ciudades y diócesis de sus reinos» (Martínez Millán, 2007, p. 49).

Como rápidamente podemos entrever, se trataba de una institución realmente poderosa que combinaba el ministerio de la fe con el poder temporal del Estado; investida con la autoridad de ambas entidades y que operaba en nombre de las dos (Beinart, 1983, p. 121). Sobre este particular, resulta muy esclarecedora la definición ofrecida por Márquez Villanueva acerca de las enormes competencias de esta nueva institución:

Un organismo político que lanzaba una sombra de amenaza sobre todos los conversos, que permitía traspasar a la hacienda real gran parte de sus riquezas, que aseguraba la eliminación física de quien se apartara, en cualquier sentido, de los caminos marcados por el poder del Trono […] (Márquez Villanueva, 2006, p. 69).

Así las cosas, tras el advenimiento de la licencia papal, el 27 de septiembre de 1480, los Reyes Católicos nombraban al bachiller Juan de San Martín, prior del monasterio de San Pablo de Burgos y vicario de los dominicos, al maestre Miguel de Murillo y a Juan Ruiz de Medina, como consejero, para que iniciasen los trámites necesarios para el establecimiento del Santo Oficio en los territorios castellanos (Kamen, 1999, pp. 40-82; Coronas Tejada, 2003, p. 121; Cruselles Gómez, 2013).

Unas operaciones que no habrían de demorarse en exceso, sino todo lo contrario. En apenas tres años se creaban y ponían en funcionamiento los cuatro primeros tribunales: Sevilla (1481), Córdoba (1482), Jaén y Ciudad Real (1483). Obviamente, la erección de las sedes inquisitoriales en aquellos emplazamientos no resultaba una cuestión baladí, ni un capricho personal de los monarcas castellanos. El objetivo estaba manifiestamente claro: intentar erradicar la herejía y apostasía en los lugares donde había mayor concentración de neófitos (Gil Fernández, 2000-2003). Por ello, no nos debe de extrañar que los años posteriores coincidan con las grandes persecuciones, con las grandes matanzas, orquestadas contra los de esta minoría.

2. El establecimiento del Santo Oficio en el Reino de Granada

Llegados a este punto, debemos señalar que, tras la conquista del último bastión del mundo islámico en la Península Ibérica, y la proclamación del decreto de expulsión de los judíos, siempre estuvo en el imaginario de los regentes castellanos establecer el Santo Oficio en aquellas latitudes (Martínez Millán, 2007). Al igual que el resto, este tribunal habría de encargarse de juzgar la ortodoxia religiosa, así como de perseguir y condenar los delitos de herejía. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminó extendiendo su ámbito de actuación a todo tipo de transgresiones (García Ivars, 1991, p. 17).

Los trabajos de Meseguer Fernández afirman que la presencia de la Inquisición en la Ciudad del Darro se puede documentar desde finales del siglo XV. De hecho, sostiene que el Santo Oficio llegó a contar con personal y territorio propio (Meseguer Fernández, 1980). No obstante, creemos que su operatividad debió ser muy limitada, ya que en los primeros compases del Quinientos (1507) la jurisdicción granadina fue absorbida por el Tribunal de la Inquisición de Córdoba; mientras que el obispado de Guadix, en la parte nororiental, pasó a depender del distrito de Jaén (Contreras Contreras y Dedieu, 1980, pp. 66-68). Permaneciendo el Reino de Granada, si se nos permite la licencia, algo más desatendido por las autoridades inquisitoriales; o al menos no tan examinado como otros territorios que sí disponían de presencia efectiva de oficiales y ministros del Santo Oficio.

Amén, claro, de las razias contra los judeoconversos realizadas a principios de siglo por el bachiller Diego Rodríguez Lucero, quien llegó a referirse a la capital granadina como la “Judea pequenna”, en clara alusión al gran número de seguidores de la Ley de Moisés que albergaba (López de Coca Castañer, 1978, p. 13). La obsesión de Lucero en perseguir y exterminar a este colectivo fue tal, que llegó a provocar notables tensiones en todo el Reino, incluso las quejas del conde de Tendilla, don Íñigo López de Mendoza, molesto por sentenciar a alguno de sus criados y colaboradores (Moreno Trujillo, 2010).

Sea como fuere, y a falta de investigaciones que lo corroboren, tradicionalmente se ha venido admitiendo que la instalación definitiva de la Inquisición en el Reino de Granada se produjo el 7 de diciembre de 1526. Fecha, ésta, en la que el licenciado Juan Yáñez, inquisidor de Jaén, recibió el encargo de fundar un tribunal, con autonomía propia y competencias jurisdiccionales sobre: «el arzobispado de Granada, los obispados de Málaga, Guadix y Almería, las abadías de Baza y Antequera, y todo el antiguo Reino de Granada ganado por los Reyes Católicos […]» (Lera García, 1994, pp. 21-26; Ayllón Gutiérrez, 2019, p. 239).2

En consecuencia, todo parece indicar que el establecimiento del Santo Oficio estuvo íntimamente relacionado con la visita de Carlos V y la Junta de la Capilla Real: «a causa de haber en nuestros reinos la Inquisición, conviene que, de aquí en adelante, la haya en esta ciudad y su arzobispado y todas las otras ciudades, villas y lugares» (Galán Sánchez, 1984). Es más, la llegada del monarca castellano terminaría provocando el desmantelamiento del Tribunal de Jaén, cuyo territorio fue repartido entre los distritos de Córdoba y Granada (Coronas Tejada, 2003).

Así las cosas, tras la creación del tribunal granadino, el cardenal Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, contando con la aquiescencia del Emperador, decretaba el primer edicto de gracia. Con la intención de que los cristianos nuevos del antiguo emirato nazarí confesaran sus pecados, sin que por ello sufrieran ningún tipo de castigo o menoscabo (condenas, encarcelamientos, confiscaciones de bienes, etc.):

[…] exhortó y mandó a todos los hijos de la Iglesia que hubiesen apostatado de su religión o delinquido en algún error contra la fe, que dentro de un término preciso acudiesen a reconciliase y hacer abjuración de sus errores, que el tribunal santo les esperaba, vestido de clemencias el brazo de su jurisdicción, desarmado el de su justicia y les concedía indulto de las penitencias que correspondiesen a sus delitos, y Su Majestad Cesárea les hacía gracia de las haciendas que por el derecho de la confiscación pertenecían a su real fisco […] (Gil Sanjuán y Pérez de Colosía, 1982, p. 5).

En relación con todas estas singularidades, son varios los autores que coinciden en apuntar que desde 1487 a 1526, grosso modo, el Reino de Granada se convirtió en el foco de atracción predilecto, en tierra de promisión, para muchos de los cristianos nuevos castellanos (Coronas Tejada, 2003, p. 147; Soria Mesa, 2016, p. 428). Unos planteamientos ciertamente verosímiles, ya que, debido a la presión inquisitorial, enormes contingentes humanos procedentes de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cuenca o Toledo terminaron mudando su residencia, buscando la “inmunidad” que proporcionaba el antiguo emirato nazarí (Soria Mesa, 1999 y 2005).

Debemos recordar que, a diferencia de otros territorios, en los que el problema judío coadyuvó al desmantelamiento de las aljamas medievales y a la conversión forzosa de miles de familias hebreas al cristianismo (Domínguez Ortiz, 1978; Contreras Contreras, 1996, 210),3 el Reino de Granada presentaba unas particularidades propias y excepcionales, por razones obvias. A partir de su incorporación a la Corona de Castilla, será en este territorio donde el problema converso adquiera una mayor dimensión; pues, lejos de lo que cabría esperarse, los nuevos pobladores habían heredado un marcado fervor antisemita contra los judeoconversos (Benito Ruano, 1973 y 1976). Los acusaban de haber realizado bautismos ficticios, con el fin de evitar las persecuciones, y de trepar a los puestos más distinguidos del organigrama castellano. Abrigando en lo más profundo de su ser una clara adhesión hacia la Ley de Moisés, manteniendo en secreto los ritos y costumbres hebraicas (Bel Bravo, 1982-1983, p. 31).

Para Beinart, el problema converso era: «básicamente, una reacción popular; o, dicho con más precisión, la reacción de los sectores de la población a los que afectaban las tentativas de los conversos de integrarse en su mundo» (1983, p. 14). A fin de cuentas, la prosperidad, el poder y los honores acumulados por los cristianos nuevos empezaban a resultar molestos y, en cierto modo, perturbadores para los grupos de poder de la sociedad castellana, que no entendían la nueva condición de los recién convertidos (Márquez Villanueva, 2006, p. 46).

Huelga decir que para 1526 las tensiones contra los judíos prácticamente habían sido erradicadas, puesto que ya se suponían más que asimilados, correspondiendo sus años críticos al lapso que va de 1480 a 1520, en sentido amplio. Concretamente, al “primer tiempo” establecido por Dedieu (1981, p. 84), cuando el Santo Oficio concentró sus esfuerzos en ajusticiar y exterminar a esta minoría (Martínez Millán, 2007, p. 234).4 Por ende, no nos debe de extrañar que durante estos años la represión inquisitorial del Reino de Granada recayese mayoritariamente sobre los casos relacionados con la herencia mahometana; seguidos a mucha distancia de los procesos contra los judeoconversos, alumbrados, erasmistas o luteranos (Quevedo Sánchez, 2016).

3. La represión inquisitorial de los judeoconversos bastetanos durante el Quinientos

De entrada, podríamos conjeturar que las escrituras custodiadas en el Archivo Histórico Nacional deberían de ser más que suficientes para ahondar en la condición judeoconversa del grupo que estudiamos. Y más concretamente, la sección de Inquisición de este enorme repositorio; uno de los pocos fondos documentales que atañen directamente sobre las desviaciones religiosas del periodo moderno. Sin embargo, y al contrario de lo que sucede con otros enclaves de la Corona castellana, sobre la ciudad de Baza no hallamos demasiadas noticias relacionadas con esta minoría.

A este respecto, conviene subrayar que no se ha conservado prácticamente ninguno de los procesos de fe o delitos de herejía (Soria Mesa, 2016, pp. 428-429); es decir, las actas originales de las sentencias inquisitoriales, tramitadas por los tribunales de distrito.5 Tan sólo disponemos de algunas referencias dentro de la correspondencia que intercambiaba el Tribunal granadino con el Consejo de la Suprema. Y algunos datos parciales de las relaciones de causas; aquellos informes (de uso interno) que periódicamente debían remitir los tribunales al Consejo, dando cuenta de su actividad procesal, mediante una síntesis o extracto de los procesos concluidos y sentenciados.

Naturalmente, estas pérdidas suponen un hándicap de grandes magnitudes para el desarrollo de esta propuesta. Trataremos, pues, de paliar estas mermas documentales a través de los exiguos datos provenientes de la correspondencia, las relaciones de causas, los Autos de Fe y las visitas de distrito (Panizo Santos, 2013). Ofreciéndonos unas breves y sucintas pinceladas de lo que en su día debieron albergar los archivos inquisitoriales. Una primera imagen muy esquemática, al decir de Domínguez Ortiz (1978), pero suficiente para realizar una evaluación global de la actividad procesal de esta institución.

Para fortuna de los habitantes de Baza, a lo largo del siglo XVI, pocos vecinos de la ciudad y su alfoz tuvieron que desfilar ante las autoridades inquisitoriales granadinas; a diferencia de otros enclaves poblacionales mucho más examinados, como Loja, Motril, la Alpujarra o la propia capital. Muchos menos si limitamos la muestra a aquellas causas relacionadas con la observancia a la «ley de Moysen». A juzgar por la documentación consultada, la mayoría de las causas bastetanas se centraron en asuntos de la “secta de Mahoma”, seguidas por las habituales denunciaciones por luteranismo, superstición y brujería, bigamia, blasfemias o la habitual Sollicitatio ad turpia (Meneses Muñoz, 2019).

De hecho, podemos determinar que las condenas impuestas al grupo judeoconverso durante la etapa de consolidación y apogeo del Santo Oficio fueron prácticamente inexistentes. Documentando tan sólo un caso para estos primeros años. El proceso iniciado contra el bastetano Rodrigo Hernández, «cristiano de judío», que terminaría siendo reconciliado al seno de la Iglesia durante el Auto de Fe de 1541.6

Tampoco es que los inquisidores granadinos visitaran la comarca de Baza con demasiada frecuencia, pues tan sólo hicieron acto de presencia en tres ocasiones durante el Quinientos. Contraviniendo, así, a las normativas inquisitoriales, que marcaban que dichas giras debían efectuarse, al menos, una vez al año (García Ivars, 1991, p. 94). Según los planteamientos sostenidos por García Fuentes, el reducido número de desplazamientos de los ministros del Santo Oficio al sector oriental del Reino de Granada, en contraposición con los territorios más occidentales, estaba íntimamente relacionado con las malas comunicaciones, la orografía de la comarca, el clima y las exiguas rentas de sus habitantes (2006, 13). Y en base a estos argumentos, aún cobra más sentido la hipótesis esgrimida por Lea, al sostener que la actividad más gravosa —y también menos apetecida— para los inquisidores era tener que visitar sus distritos (1983, p. 86).

3.1. La visita del Santo Oficio a la comarca de Baza de 1573-1574

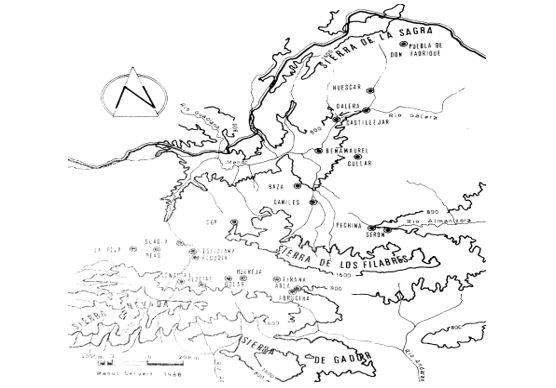

Sea como fuere, la primera visita del Santo Oficio a las tierras de Guadix, Baza y Huéscar no tuvo lugar hasta el 11 de noviembre de 1573, una vez fenecidos los conflictos provocados por el levantamiento de los moriscos; o lo que es lo mismo, 47 años después de su instalación en Granada. Y, como es lógico, la comitiva inquisitorial encabezada por el doctor Diego Mesía de Lasarte centró mayoritariamente sus esfuerzos en conocer la situación de la población después de la Guerra de las Alpujarras.7

Fuente: Mapa realizado por Raoul Servet en 1988 (García Ivars, 1991, p. 104).

Los primeros días de la visita estuvieron centrados en las denuncias y testificaciones que se sucedieron en la jurisdicción accitana. Tras ello, el inquisidor y sus oficiales tomaban rumbo a Baza, donde hicieron acto de presencia el 7 de enero de 1574. Siguiendo el procedimiento habitual, el sábado 9 de enero se procedió a la lectura del Edicto de Fe en la Iglesia Mayor, y en algarabía en la parroquia de san Juan, con la intención de que los vecinos declarasen o inculparan «si habían oído decir o visto hacer a alguien, sea vivo o muerto, presente o ausente, palabras o actos heréticos, sospechosos, erróneos, temerarios, malsonantes, escandalosos o blasfematorios», bajo pena de excomunión (Villa Calleja, 1987). Asegurando a los vecinos que confesaran motu proprio delitos contra la fe un trato benévolo en sus causas (Coronas Tejada, 2003, pp. 128-129).

El 11 de febrero concluía el plazo para presentar las sapiencias o arrepentimientos de los vecinos de Baza, y se procedió a la proclamación del Edicto de Anatema; el cual venía a recordar y advertir las condenas que recaerían sobre las personas que no hubiesen cumplido con el Edicto de Fe, así como con los herejes y sus cómplices. Generando, lógicamente, el estupor entre los habitantes de la ciudad. Más aún si tenemos en cuenta que se trataba de una circunstancia absolutamente desconocida, nunca antes vista, para la mayoría de ellos.

Sobre esta última cuestión tenemos que registrar la causa abierta contra Esmeralda López, mujer del bachiller Pedro de Ocón8, quien fue acusada por un testigo de: «amasar tortas de pan cenceño sin levadura y cocerlas en la lumbre y comérselas». Otra de las denuncias señalaba que la susodicha había dado de comer un pedazo de pan ácimo a un vecino, y que a este no le había sentado bien. Evidentemente, las autoridades inquisitoriales mandaron tomar declaración a este individuo, quien expresó: «que le metió un poco de torta en la boca […] y que le pareció que le había hecho daño, pero no sabía que fuese pan cenceño» (García Fuentes, 2006, p. 137). Un testimonio, como vemos, demasiado laxo, que no profundizaba nada sobre la imputación. Por ello, y ante la inconsistencia de las acusaciones, la comitiva inquisitorial no tuvo más remedio que suspender la causa.

Aunque no se pudieron demostrar las sospechas, creemos que aquellas declaraciones son suficientes para demostrar la condición confesa de Esmeralda López. En este sentido, no está de más recordar que el pan ácimo o cenceño, elaborado sin levadura, sin llegar al proceso de fermentación, era uno de los alimentos fundamentales durante la Pesaj o celebración de la fiesta del cordero. Además, se trataba de un elemento cargado de simbolismo, pues, según la tradición mosaica, conmemoraba la precipitada salida de Egipto y el éxodo del pueblo judío, donde no hubo tiempo para terminar de cocer el pan. En definitiva, uno de los signos más evidentes y reconocibles de la observancia a los preceptos hebraicos (Gitlitz y Davidson, 2000; Gitlitz, 2003).

Durante aquella visita, conviene señalar que Sancho de Carmona, vecino de Baza, mercader y arrendador de rentas,9 vino a denunciarse a sí mismo ante el cortejo inquisitorial por temor a unas declaraciones previas, relatadas ante varios testigos. La causa de su inquietud partía de que un día, hablando sobre un juicio echado por un astrólogo francés, Carmona manifestó que éste no sabía lo que decía: «porque el secreto del día del juicio no lo había descubierto el Padre Eterno a su Hijo, cuanto más saberlo el francés que lo pronosticó». Unas afirmaciones polémicas para los oficiales del Santo Oficio, que no dudaron en tomar declaración a los vecinos que fueron presentes (García Fuentes, 2006, pp. 137-138). Sin embargo, poco o nada importaba lo que éstos aportasen, puesto que ya habían decidido el traslado de Sancho de Carmona al tribunal granadino, al considerar herética aquella proposición y porque estaba tenido comúnmente por confeso.

No menos sugestivo resulta el proceso iniciado contra la madre de este personaje. Una mujer verdaderamente esquiva a nivel documental, pues, a pesar de llevar a cabo numerosos esfuerzos por descubrir su identidad, todos han resultado yermos.10 En cualquier caso, las acusaciones vertidas sobre su persona eran todavía más graves que las de su hijo, ya que atentaban directamente contra uno de los fundamentos más apreciados para los devotos católicos. Con objeto de ser más empíricos en nuestra argumentación, valga el testimonio ofrecido por una vecina a la causa de esta judeoconversa:

[…] teniendo (la testigo) una cajica de un Niño Jesús, algo mal hecho porque era del tiempo viejo, dijo la dicha madre de Carmona: “señora, para que tiene aquí esta cosa tan grosera, porque no lo quita de aquí y lo echa en el fuego o lo pone allá en algún rincón de la casa”. Y respondiéndole (la testigo) “No veis que es Dios, el Niño Jesús”, dijo: “Dios está en el cielo, que este es santo de palo, bien le puede quitar de ahí y quemarle, no tenga cosa tan grosera, échelo a la calle” […].11

Unos comportamientos en absoluto extraños para muchos de los recién convertidos, empeñados en negar y aborrecer el culto a las imágenes, atacando sistemáticamente las representaciones de Cristo, la Trinidad, la Virgen o los Santos. Con gran asiduidad advertimos en las fuentes testificaciones calificadas como sapit heresim (Muñoz García, 2005): «azotó la imagen de un Cristo en la cruz», «escupía sobre los crucifijos», «Santa María parió y no quedó virgen» o «no creía en las imágenes de santos por ser pedazos de palo».

Del mismo modo, mostraban un profundo rechazo a la escenificación de la eucaristía, a la confesión a través de los ministros de la Iglesia o a la existencia del Purgatorio. No hay más que echar un vistazo a algunas de las declaraciones de los reos para percibir la repulsa del grupo converso: «dijo que negaba la hostia consagrada», «yo vi esta mañana alzar a Dios en una misa y para misa basta un repizco», «dijo que no había purgatorio, sino que cada ánima le señalaba Dios a donde quería que tuviese purgatorio», etc. Estas conductas, desde luego, eran consideradas heréticas, poniendo de manifiesto la conservación de prácticas que, sin vacilaciones, podemos tildar de judaizantes.

Luisa de Carmona, esposa de Lorenzo de Heredia, hija y hermana de los anteriores,12 también fue testificada durante este registro inquisitorial. En su caso, por un comentario desafortunado, al intervenir en una tertulia de vecinos acerca de los ramos de flores que estaban colocados en un monumento bastetano, ya que, a su parecer, «parecían asnos enramados». Aquella observación no fue bien recibida por uno de los presentes, más aun viniendo de una descendiente de confesos. Sin embargo, y a pesar de que muchos vecinos pudieron oír aquellas palabras, porque «se dijo recio y dos o tres veces», no aparecieron más testigos que respaldaran o contradijeran aquella declaración. Por lo tanto, el Santo Oficio se vio obligado a suspender la causa iniciada contra Luisa de Carmona.

Asimismo, tenemos que reseñar la testificación vertida contra la mujer del labrador Lázaro García.13 Por el momento, desconocemos el nombre de dicha dama, si bien, gracias a las referencias inquisitoriales, sabemos que estaba «en posesión de confesa y que descendía de casta de judíos».14 Su proceso se inició a raíz de la demanda de dos testigos, porque tras la lectura del edicto de fe en la Iglesia Mayor, dijo: «que para qué habían leído aquello allí, que a su poco entendimiento no le había parecido bien, porque era para engolondrinar a los que no lo sabían para que lo hiciesen». Descontenta, al parecer, por las más que posibles delaciones que pudiesen sobrevenir contra ella, o alguno de sus correligionarios. Por desgracia, no disponemos de más referencias sobre el estado de su causa.

En otro orden de cosas, conviene dejar constancia que aquella visita inquisitorial sacó a relucir un buen número de testificaciones relacionadas con blasfemias heréticas. Es el caso, por ejemplo, de Gaspar de Tarifa, miembro de una de las más reconocidas familias de origen judeoconverso establecidas en la ciudad (García Ríos, 2022a). Lo curioso de su causa es que, a pesar de su notoria condición, no fue denunciado por guardar los preceptos de la ley mosaica, sino al proferir ciertas palabras injuriosas a unas hermanas suyas. Llegando a manifestar que: «Nuestro Señor le había de llevar al cielo, y si no, que le había de acuchillar».15

Para el Santo Oficio, aquella proposición era ir demasiado lejos, ya que atentaba contra los dogmas y fundamentos de la religión católica. Empero, al ser su padre miembro de la corporación municipal, la condena normalmente tendía a ser más leve, pues tampoco se quería fomentar alteraciones sociales que cuestionasen la legitimidad de la clase dirigente.16 Finalmente, fue sancionado a abonar ocho ducados a las arcas de la Inquisición. Una multa que ni mucho menos pretendía agotar las reservas de este munícipe bastetano; su finalidad era más bien simbólica, viniendo a recordar la omnipresencia del Santo Oficio y las posibles consecuencias que podría acarrear a los infractores ir en contra de la doctrina de la Iglesia.

Un proceso similar al iniciado contra el sastre Diego Ordóñez. Otro personaje íntimamente relacionado con cristianos nuevos de judío. Descendiente de algunas de las progenies judeoconversas más reconocidas de Baza, como los Píñar o los Macías. Su causa, no obstante, se inició a raíz de la testificación de su propia mujer. Según la declaración de ésta, cuando a Ordóñez le abandonaba la suerte en el juego, de manera acostumbrada solía lanzar graves maldiciones, al estilo de: «reniego de Dios y de su Madre y de todos los Santos, y de todo aquello que puedo renegar» o «por la vida de Dios y pese a Dios» (García Fuentes, 2006, p. 142).

Motivo, más que suficiente, para ser investigado por las autoridades del Santo Oficio. Aunque, a la hora de prestar declaración, éste se negó, complicando aún más el proceso. Mientras tanto, siguieron llegando testificaciones en su contra; incluso una mujer aseguraba que Ordóñez le había dicho: «reniego de la crisma que tengo como cristiano». Por ello, los inquisidores, conscientes de la ascendencia hebraica del acusado, derivaron la causa al tribunal granadino, intentando demostrar que la práctica de una sola ceremonia —en este caso las blasfemias— era sinónimo de la observancia a toda la Ley de Moisés. Una manera de proceder bastante injusta, aunque relativamente usual, como demostró en su día Márquez Villanueva (2006, p. 60).

Por último, señalar las testificaciones vertidas contra el boticario Melchor de Escobedo, Alonso de Miranda, Francisco de la Fuente o Damián de Vera por blasfemias heréticas, así como las escandalosas declaraciones por las que fue procesado el regidor Antonio de Cózar Marín. Al término de la visita, el 1 de marzo de 1574, varios vecinos de Baza fueron prendidos, notificándoles que sus causas habrían de seguirse en Granada. No obstante, la mayoría de los procesos se saldaron in situ, con leves penitencias espirituales y el pago de un puñado de ducados.17

Sea como fuere, y al margen de las averiguaciones, la comitiva inquisitorial notició sobre una cuestión verdaderamente interesante para nuestro cometido: la no necesidad de renovar los sambenitos de las iglesias bastetanas «porque todos estaban enteros, al contrario de lo que sucedía en Guadix» (Lera García, 1994, p. 285). En aquella ocasión, pues, no fue necesario actualizar la infamia pública y perpetua de los condenados para el conocimiento de los vecinos de Baza, presentes y futuros.18

A raíz de las pesquisas obtenidas por el inquisidor Mesía de Lasarte, unos cuantos vecinos procedentes de la comarca bastetana tuvieron que desfilar en el Auto de Fe del 24 de mayo de 1575.19 Si bien es cierto que, entre los penitentes, y para nuestra sorpresa, tan sólo encontramos un caso relacionado con la observancia a los preceptos de la ley hebraica. Nos referimos al sastre Diego Ordóñez, quien, tras negar las acusaciones vertidas sobre su persona en la visita de distrito, compareció en Granada, de su voluntad, el 30 de marzo, pidiendo misericordia y confesando lo que en primera audiencia había negado. Sería condenado, pero al mostrar arrepentimiento, su pena quedó reducida a cien azotes y a desfilar en el cortejo inquisitorial portando una mordaza (García Fuentes, 1981, pp. 138-139).

Mucho más interesante, para nuestro propósito, resulta la celebración del Auto de Fe del 3 de mayo de 1576. Más concretamente el proceso contra Catalina de Santa Cruz, vecina de Baza, mujer de Juan Bautista, «convertidos de judíos». Su causa, desde luego, no tiene desperdicio. Fue denunciada por un testigo, porque en cierto día, al ir llorando por la calle, una persona le preguntó que por qué lloraba; a lo que ella respondió «más valiera que me estuviera en la ley judía que no volverme cristiana». Todo porque unas mujeres le habían dado de bofetones en el horno. Añadiendo a su argumentación: «Plega a Dios que yo muera judía, en mi ley, sino quexase dellas, y plega a Dios que crió a los judíos y cristianos que me lleve a mí tierra, donde yo muera en la ley de los judíos». Y replicándole por ello, le preguntaron por qué decía aquello siendo ella cristiana. A lo que Catalina de Santa Cruz respondió: «anda, anda que no (estoy) bien en ellos».

Naturalmente, y en virtud de aquella declaración, fue prendida por el Santo Oficio y conducida a Granada, donde confesó «que de treinta años se había tornado cristiana» y haber dicho con enojo «que más le valiera quedarse judía porque no la tratasen mal». Entre tanto, vislumbrando la más que previsible condena, quiso ahorcarse en las cárceles secretas de la Inquisición. Un intento fallido de acabar con el sufrimiento, y que contribuyó a agravar su causa. Terminaría siendo reconciliada en la forma común, con sambenito, y sentenciada con cien azotes, por haber intentado suicidarse.20

Como vemos, unas declaraciones sumamente jugosas que ponen de manifiesto, una vez más, el odio y la violencia ejercida por parte de la mayoría cristiano vieja de Baza —en realidad, de todos los espacios peninsulares— sobre el colectivo judeoconverso. Una animadversión visceral que llegaba incluso a cuestionar las conversiones libres de determinados individuos, ya que por el simple hecho de ser cristianos nuevos sufrían toda clase de atropellos de parte del grupo dominante (Soria Mesa, 2014, p. 403).

3.2. La visita del Santo Oficio a la comarca de Baza de 1577

La siguiente visita del Santo Oficio a las tierras de Baza tuvo lugar el 27 de junio de 1577. Nos referimos a las diligencias realizadas por el doctor Diego Romano y Gobea, obispo electo de Tlaxcala, y su cortejo inquisitorial. A diferencia de la anterior, en esta ocasión la gira se centró sobre dos controvertidas realidades: por un lado, las tradicionales cuestiones de fe; y por otro, las genealogías y averiguaciones de personas que habían dado información de cristiano viejos, siendo descendientes de condenados y reconciliados.

De las cincuenta declaraciones recogidas en esta inspección, hemos de anotar un buen número de testificaciones concernientes a moriscos, blasfemias, bigamia, brujería, libros prohibidos y bastantes requiebros y amoríos religiosos. Empero, lo realmente interesante para nuestro cometido son las catorce averiguaciones relacionadas con la observancia a la Ley de Moisés.21 Veamos el curso que siguieron alguno de estos procesos.

En primer lugar, hemos de aludir a la causa para averiguar la genealogía y limpieza de sangre de Juana de Santa Cruz, mujer de Francisco de Padilla. Tras una primera investigación, y según los dichos de los testigos, se pudo certificar que ésta era nieta de condenados por la Inquisición, hija de reconciliados y hermana, a su vez, de otros cuatro reconciliados más. Ratificando que era confesa tanto por el costado paterno como por el materno (García Fuentes, 2006, p. 180).

Curiosamente, a través de los recuerdos y la memoria de los vecinos, se lograba conectar a la susodicha con sus abuelos: el bachiller Diego de Santa Cruz e Isabel de Almodóvar, precursores de la extensa y dinámica parentela de los Santa Cruz. Ambos habidos y tenidos, como hemos demostrado en otros trabajos (García Ríos, 2022a), por descendientes de casta de judíos. Tanto es así que, a finales del Seiscientos, el marqués de Santaella, con quien habían emparentado los descendientes de este matrimonio, tuvo que comparecer ante las autoridades del Santo Oficio para defenderse de un memorial anónimo, donde se ponía en entredicho la limpieza de estos Santa Cruz. He aquí un extracto del libelo que circulaba por las plazas bastetanas:

Este abolorio, aquí (en Baza), es de muy mala y sucia cepa, por unos casamientos que hicieron un hermano y una hermana llamados Santa Cruz y Almodóvar, que éstos últimos fueron descendientes, sin ninguna duda, de judíos. Y a Isabel de Almodóvar, madre de los dichos Santa Cruz, cantan los muchachos aquí que la llevaron los diablos de la sepultura de una capilla de san Francisco, por señas de estar chamuscada.22

Pese a tan infamante condición, la dicha Juana de Santa Cruz maniobró con gran astucia para no ser examinada por las “malas notas” de sus ascendientes. Desviando la atención de los oficiales y ministros del Santo Oficio hacia una escena de menor consideración; que la mantenía a salvo —a ella y a sus deudos— de su auténtico pasado. Una operación que podemos considerar exitosa, puesto que terminaría ofreciendo declaración por injurias y falacias. Supuestamente, a consecuencia de haber disertado, en presencia de varios testigos y dos hermanas suyas, que Elvira Osorio de Baeza había sido prendida y reconciliada por la Inquisición por haberle secuestrado ciertos doblones de oro. Esta afirmación ni mucho menos se ajustaba a la realidad, cuestionando las pesquisas realizadas por el Santo Oficio, acerca de que la susodicha guardaba los preceptos de la ley judaica. Así las cosas, tras una primera e improductiva averiguación, se creyó conveniente proseguir con las diligencias en la sede granadina.

Pero, como era de esperar, después de la segunda audiencia, Juana de Santa Cruz volvió a mostrarse negativa ante las acusaciones de judaizante, logrando recusar a la mayoría de los testigos que depusieron en su contra. Incluso llegaría a presentar a otros 24 contestes más que no dudaron en declarar a su favor. Demostración más que evidente del poder e influencia de su parentela. Por ende, el tribunal granadino no tuvo más remedio que dar por concluida su causa, quedando a consideración del ordinario y de los consultores la penitencia que había de cumplir. Probando, de esta forma, que en algunas ocasiones una pena menor bastaba para dejar atrás el oprobio y la deshonra de sus mayores.

La esfera religiosa, al contrario de lo que cabría esperarse, también resultó un terreno abonado para los descendientes de judeoconversos, como prueban las acusaciones vertidas contra el presbítero Juan de Hortigosa, clérigo y beneficiado de Benamaurel. Los testigos que ofrecieron declaración sobre su causa ponían de manifiesto que, estando en un monasterio de Baza, cierta persona dijo: «que un mosqueador no tenía cruz porque le habían hecho los judíos de Orán». A lo que el religioso alegó: «porque mataron en ella al mayor bellaco que andaba entre ellos». Empero, la discusión no quedó ahí, pues otra persona, instantáneamente, salió a reprender las palabras de Hortigosa, afirmando que «no era sino el más hombre de bien que andaba entre ellos». Unos testimonios que fueron corroborados por las declaraciones de otras cuatro personas que se hallaron presentes.

A todo ello, hemos de añadir que, otro día, a la terminación de un monumento —entendemos que floral—, que había sido puesto en un pabellón de red, el referido clérigo volvió a ser denunciado, al expresar: «aquí ha de estar Dios, hasta que le desenredemos», y que «si no le bastaban los azotes que se (le) habían dado, que bajase Dios otra vez y derramase por ellos sangre o que tornase a morir».23

Unos comentarios absolutamente inadmisibles para las autoridades del Santo Oficio, que le valieron para ser procesado, ya que ponían en tela de juicio parte de la doctrina del mundo católico. Tras ser conducido a la sede capitalina, confesó las acusaciones, argumentando que no había mala intención en sus palabras. No obstante, en el decurso de su causa, se pudo averiguar que Juan de Hortigosa era converso por parte de madre, pese a lo que él mismo pudiese llegar a manifestar.24 Afortunadamente, gracias al trabajo de Fernández Valdivieso y Girón Pascual, sabemos que los Hortigosa, asentados en Hellín y Huéscar, «eran sospechosos de tener sangre hebraica, por ser descendientes de un tintorero judío llamado, Pero Rodríguez» (2013, p. 32). Sus parientes bastetanos parece que no le iban a la zaga, pues también se rodearon de un entorno claramente manchado, llegando a emparentar matrimonialmente con los descendientes de los Píñar-Godoy.25 Por desgracia, debido a la pérdida de los fondos documentales de la Inquisición granadina, no podemos saber en qué estado quedó la causa de este religioso, aunque probablemente fuese condenado y privado del ejercicio confesional.

Del mismo modo, aprovechando la visita del inquisidor Romano, varios lugareños se animaron a testificar contra el alpargatero Juan de Liétor, natural de Lorca. Un personaje que, al contrario de lo que cabría esperarse, estaba muy relacionado con Baza, por los negocios comerciales y porque parte de su familia había sido repartida en la capital del Altiplano a finales del siglo XV.26

Aclarado este matiz, conviene precisar que su causa se inició a raíz de una discusión en una taberna bastetana, donde este artesano oyó decir a una persona «Válame Cristo»; a lo que él respondió: «mirad, que para qué dice “válame Cristo”, que no hay Cristo, sino Dios». Siendo firmemente reprendido por uno de los parroquianos con una objeción modélica: «que sí había Cristo, y que hay Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres personas y sólo un Dios Verdadero». No obstante, Liétor tornó a decir que: «muchos creen en Cristo, y no hay Cristo, sino Dios» (García Fuentes, 2006, p. 181).

Obviamente, aquellos argumentos negaban el misterio de la Santísima Trinidad, sacando a relucir la condición mosaica de este alpargatero (Benítez Perea, 2018, pp. 70-72). Pese a no residir en Baza, la comitiva inquisitorial dio orden de prender a Juan de Liétor, siendo capturado con diligencia y conducido a las cárceles granadinas, donde prosiguió su causa. A falta de más referencias, no podemos saber cómo finalizó este proceso. Únicamente señalar que, después de varias audiencias, el reo se mantuvo siempre negativo, rechazando fehacientemente todas las denuncias vertidas sobre su persona.

Al igual que sucedió en la gira de 1574, los inquisidores tuvieron que volver a tomar declaración a Damián de Vera,27 a causa de las frecuentes blasfemias que porfiaba cuando jugaba: «pese a Dios, pese a diez santos, pese a doce apóstoles». Sin embargo, lo realmente interesante de esta causa no son las injurias, que también, sino las declaraciones que él mismo llegó a ofrecer; manifestando, en diferentes ocasiones, ser hijodalgo y cristiano viejo. Una postura que chocaba frontalmente con las informaciones reveladas por los testigos, que aseguraban que «tenía raça de confeso por parte de padre y madre».28 En consecuencia, la comitiva inquisitorial ordenó que Vera fuese examinado en la sede granadina, con la finalidad de aclarar las dudas acerca de la limpieza de sangre del procesado, antes de poder emitir un veredicto firme sobre su causa.29

Misma suerte corrió el doctor Diego Cano de Ballesteros, médico judeoconverso que operaba en Baza a mediados del Quinientos.30 En su caso, fue denunciado al expresar que: «había tres géneros de frailes: unos buenos, que eran los que estaban en el cielo; y otros malos, que eran todos los que estaban en la tierra; y otros, ni buenos ni malos que son los pintados». Otra de las acusaciones que pesaban sobre este galeno estaba relacionada con la pretensión de una mujer a la hora de ingresar a su hija en un convento, a lo que Ballesteros comentó que «antes la metería en la putería que en aquel monasterio».31

Aprovechando las investigaciones que se hicieron sobre su causa, un testigo vino a añadir que ya había denunciado al doctor con anterioridad (el 8 de julio de 1568), pues nunca lo veían en la misa ni en los sermones, estando tenido comúnmente por mal cristiano. De hecho, subrayaba que para el imputado lo mejor de la misa era el “ite missa est”; la expresión latina en la que el sacerdote despedía a los fieles del templo. Asimismo, y para complicar aún más el proceso, algunos testigos hacían alusión a la condición confesa del galeno, pero, al tener su origen fuera de Baza, era difícil probarlo.

Por otra parte, conviene señalar que, mientras se substanciaba su causa, llegó a conocimiento del inquirido que el Santo Oficio le estaba investigando. Una situación realmente anómala, que evidenciaba la extensa y privilegiada red de contactos que mantenía en la ciudad. Aquella noticia, lejos de turbar sus pensamientos, contribuyó a que el galeno agudizara el ingenio, diseñando una retorcida estrategia. Lo primero, era presentarse, motu proprio, ante las autoridades inquisitoriales y reconocer parte de los cargos que se le imputaban; es decir, las injurias vertidas contra los frailes. Para el resto de las acusaciones, las más graves, Ballesteros aportó un detallado memorial —que lamentablemente no se ha conservado— donde figuraba la lista de sus enemigos capitales, y las causas que habían conducido a dicha hostilidad. Una maniobra realmente efectiva, a juzgar por lo ulterior, ya que consiguió tachar a la mayoría de los testigos que argumentaron en su contra.

Finalmente, el proceso del doctor Diego Cano de Ballesteros fue remitido al tribunal granadino, siendo examinado únicamente por la proposición de los clérigos; mientras que el resto de las acusaciones tuvieron que ser sobreseídas, al no contar con suficientes argumentos como para ser evaluadas.32 Por consiguiente, el plan trazado por este judeoconverso había resultado un éxito, saliendo prácticamente indemne de las investigaciones del Santo Oficio.

Llamativo, cuanto menos, resultó el proceso iniciado en la inspección de 1577 contra Bernal Francés. Además de la declaración de numerosos testigos sobre su notoria condición: «que por parte de madre es muy confeso y así consta por los libros de genealogías»;33 otros contestes sacaban a relucir que, estando en un monasterio de monjas de Baza —seguramente santa Isabel de los Ángeles, de la Orden de Santa Clara— cada vez que el sacerdote decía “dominus voviscum”, él respondía «besa en el culo a los moriscos». De igual forma, cuando las monjas intercedían al presbítero con un “amén”, murmuraba «en la boca te caguen». Mostrando, la mayoría de las veces, nula atención a la ceremonia espiritual, haciendo burlas a las religiosas, etc. Aquellas actitudes, unidas a la herencia judaica de sus ascendientes, le valieron para ser juzgado en el tribunal inquisitorial granadino (García Fuentes, 2006, p. 184).

Otras informaciones anotadas durante aquella visita se relacionaban con el incumplimiento de las condenas impuestas sobre determinadas prácticas heréticas. Valgan, en este sentido, las testificaciones realizadas por una mujer contra Catalina de Santa Cruz, de haberla visto por la calle sin llevar el hábito de reconciliada por judía; pues, como ya indicamos, fue procesada en el Auto de Fe de 1576 (Bel Bravo, 1982-1983, p. 39).

El neófito Pedro de Macías, vecino y procurador de causas de Baza,34 también resultó afectado por el advenimiento del cortejo inquisitorial. En su caso, un buen número de testificaciones señalaban que acostumbraba a proferir comentarios que podían ser considerados heréticos, del tipo: «los hombres había Dios hecho a su semejanza; y las mujeres a semejanza del diablo» o «que Dios había creado a los hombres y el diablo a las mujeres». No obstante, las declaraciones más jugosas, al menos para esta propuesta, eran de otra índole, y acreditaban, de manera directa, la condición mosaica de este individuo. Nos referimos a las afirmaciones ofrecidas por un testigo, y corroboradas por otros contestes, que señalaban que Macías no guardaba las festividades y celebraciones religiosas, motivo por el cual se procedió a denunciarlo al Santo Oficio:

[…] a propósito de haberle preguntado (el testigo) que cómo iba a las viñas y no guardaba a san Marcos, había dicho que no le guardaba, y que daba al diablo a san Marcos; y que qué le había hecho a él san Marcos para que le guardase, pues le había quitado el comer y le había quemado las viñas […].35

Un rechazo prototípico dentro de las comunidades de origen hebraico de toda la Monarquía, que constituía un delito contra la fe y la moral cristiana (Roldán Paz, 2015, p. 628; Rodríguez Bernal, 2008; Arce Valdez, 2019). Por ello, y ante la gravedad de las acusaciones, los ministros del inquisidor Romano determinaron que la causa abierta contra Pedro de Macías habría de seguirse en la sede granadina.

Igualmente, tenemos que hacer referencia a las ceremonias judaicas llevadas a cabo en 1567, por parte de Lázaro de Baeza, procurador de causas de Baza,36 junto a su mujer y otros seis vecinos, en el sótano de su casa. Acciones que fueron denunciadas diez años más tarde por una mujer cristiana vieja, de buena vida, fama y mucha edad, tras ser animada por su confesor, porque los susodichos: «estaban azotando un Cristo y haciéndole palabras injuriosas y escarneciéndole».37

Sin embargo, y a pesar de tan espeluznantes sucesos, las autoridades inquisitoriales optaron por suspender momentáneamente la causa, hasta poder certificar que el testimonio aportado por la anciana era fidedigno y que ésta tenía entero juicio. Tras examinar a diferentes testigos, todos suscribieron las palabras de la acusación. Por ende, se pudo confirmar que todos los reos eran notoriamente confesos y algunos descendientes de condenados y reconciliados. Concluyéndose que el proceso había de dirimirse en la sede granadina, bajo el pretexto de que los oficiales del Santo Oficio fijasen las penas de sus sentencias (García Fuentes, 2006, pp. 189-190).

Al mismo tiempo, conviene señalar las causas abiertas sobre varios miembros del clan judeoconverso de los Illescas. En primer lugar, hemos de aludir a las denuncias vertidas contra Jorge de Illescas, vecino y curtidor de Baza, a quien se le acusaba, desde 1567, de comulgar sin confesar, de estar amancebado por tiempo de más de veinte años y de no oír misa en toda su vida.38 Por otro lado, la viuda del zapatero Cristóbal de Illescas, fue testificada en 1568, a raíz de una discusión con un panadero, pues ésta había enviado a cocer a su horno unas tortas de pan cenceño para la celebración de la Pascua judía, provocando la indignación del propietario bastetano.39

Empero, ambos procesos quedaron inconclusos, pues, a la altura de 1577, los testigos que podían ofrecer declaración a este respecto ya habían muerto, se encontraban fuera de Baza o simplemente fingían no recordar nada de las acusaciones. Tan sólo se pudo certificar que el difunto Cristóbal de Illescas era hijo de un reconciliado por observancia a la ley mosaica.

No menos substanciales resultaron las pesquisas realizadas con respecto a las informaciones de cristianos viejos ofrecidas por algunos vecinos de Baza. La declaración de Bartolomé Beltrán bien podría servir como botón de muestra, pues argumentó que un hermano suyo era cristiano viejo. Mas al indagar en su genealogía se reveló que era nieto de un reconciliado por cosas de la Ley de Moisés, cuyo sambenito aún se exhibía en una de las parroquias bastetanas (García Fuentes, 2006, p. 190).

Por si fuera poco, el comisario y algunos de los familiares del Santo Oficio también resultaron alcanzados en la inspección realizada por el inquisidor Romano. Averiguándose la condición confesa y descender de condenados de uno y «alguna mala voz» contra otro. Nada más ilustrativo en este sentido que el edicto incluido al final de la visita de distrito, que por su significación reproducimos íntegro:

En este particular, se recibieron muchas testificaciones de personas que vinieron a denunciar cómo sabían que muchos descendientes de condenados y reconciliados por el Santo Oficio tenían oficios públicos y para tenerlos habían hecho informaciones de cristianos viejos, y de otros para ser clérigos y beneficiados y para otros efectos, les habían hecho; en todos se hicieron las diligencias necesarias para conocer los culpados. Además de esto, se averiguaron muy en particular todas las genealogías y descendencias de los vecinos de Baza que habían entrado en la composición, lo cual se hizo por medio de cuatro personas, de las más limpias y fidedignas y más bien instruidas, que se hallaron para este efecto.

Se recogieron todas las informaciones originales que tenían los escribanos de personas que las habían hecho, pretendiendo probar ser cristianos viejos. Y, vistas todas con dos de las dichas personas, se volvieron todas las que no tocaban a descendientes de condenados, ni reconciliados, y se trajeron originales al Tribunal cuarenta informaciones, que son como raíces y cepas de otros tantos linajes, de manera que resulta grandísimo número de culpados, así de los testigos que en ellas juraron, como de las que las hicieron hacer, en todo lo cual se hicieron muchas diligencias, que en particular no se da cuenta por no cansar a V.S.

Convendría se castigasen los que en esto se han excedido, como por V.S. está mandado, así por excusar ofensas de Dios, como porque si no se ataja y pone remedio en esto, será negocio y consecuencia de mucho perjuicio. Concurre, asimismo, que a los que han delinquido se podría condenar en buena cantidad, para ayudar a las necesidades del Santo Oficio, atento que los más de ellos son de la gente más rica de Baza.

Asimismo, se procuró saber, si el comisario y familiares ejercían sus oficios como debían y si tenían las calidades necesarias, especialmente las de limpieza. Se averiguó ser uno confeso y descendiente de condenado, y contra otro se halló alguna mala voz que de raíz no se pudo averiguar por no ser natural, se podrá hacer en la parte donde trae su origen. Esto es lo que resultará y se pudo hacer en el poco tiempo que duró la visita.40

La gira se dio por concluida el 27 de octubre de 1577 y, a diferencia de la anterior, resultó de gran eficacia, dejando tras de sí un reguero de familias manchadas con la mácula de descender de procesados y condenados por el Santo Oficio. Si bien, ninguno de los testificados fue penitenciado, prosiguiéndose la causa de 18 de ellos en la sede granadina.41 Lamentablemente, la pérdida de casi toda la documentación del tribunal de la Ciudad del Darro nos priva de conocer las condenas impuestas a estos reos, impidiéndonos hacer un análisis mucho más exhaustivo sobre sus procesos.

En lo que se refiere a la acción represiva del Santo Oficio, no volveremos a tener referencias concernientes o relacionadas con cristianos nuevos de judío, asentados en Baza y su tierra, hasta bastantes años después. Obviamente, eso no significa que la Inquisición dejase de actuar, en absoluto, sino que la mayoría de los procesos se centraron, sobre la herencia mahometana.

3.3. La visita del Santo Oficio a la comarca de Baza de 1592

Llegados a este punto, conviene indicar que en junio de 1592 se volvía a producir una visita de distrito al noreste granadino; de nuevo, encabezada por el inquisidor Diego Mesía de Lasarte. En aquella ocasión, la gira estuvo fragmentada en varias localidades. Así pues, de las 34 testificaciones recogidas por el Santo Oficio, sólo 10 —es decir, el 29,41% del total— estaban focalizadas en los vecinos de Baza, mientras que el resto de las averiguaciones se centraron en Guadix, el marquesado del Cenete y Huéscar.42

Siguiendo la tendencia de los últimos años, esta visita tampoco dejó grandes noticias relacionadas con la observancia a la ley mosaica, dando a entender que, para aquella altura, el colectivo judeoconverso ya se suponía prácticamente asimilado. Tan sólo algunas testificaciones pueden indicar algún relapso de herejía y apostasía. Pero, como decimos, el fenómeno converso bastetano fue perdiendo peso progresivamente en los procesos librados ante el Tribunal de la Inquisición de Granada.

De aquellas investigaciones, hemos de hacer alusión a la causa abierta contra don Juan de Robles y Santa Cruz, hijo del regidor Francisco Pérez de Robles y de doña María de Santa Cruz y Mercado, ambos descendientes de judeoconversos en Baza (García Ríos, 2023).43 Según las testificaciones de varios vecinos, el susodicho había llegado a expresar: «que decían bien los moros en decir que creían en Dios, y que santa María parió y no quedó virgen; y que él mismo creía en Dios, empero que santa María no había quedado virgen». Evidentemente, ante aquellas declaraciones, los presentes le sugirieron que «mirara lo que decía, que le podían quemar y castigar en el Santo Oficio por ello»; a lo que el reo contestó que se ratificaba en su dicho, y lo probaría cuando fuese menester.

Así las cosas, y casi por obligación, la Inquisición tuvo que proceder contra el acusado, solicitando el examen de los testigos que fueron presentes. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron infructuosos, pues uno de ellos era fraile y estaba ausente en Sevilla, con lo cual no pudo ofrecer declaración; mientras que el resto de los deponentes alegaron no recordar demasiado acerca de tales aseveraciones, incluso uno llegó a afirmar que «era flaco de memoria» (García Fuentes, 2006, pp. 307-308). Muy probablemente, tras aquel silencio cómplice, se escondían la extorsión, las amenazas o el soborno, pero, sobre todo, el poder social acumulado por la familia del encausado. Interesada en no verse salpicada por cuestiones heréticas. Por ello, y ante la inconsistencia de las pruebas, las autoridades inquisitoriales no tuvieron más remedio que suspender el proceso contra este munícipe bastetano.

Sugestivas, igualmente, resultan las declaraciones aportadas por varios testigos contra don Juan de Santa Cruz, deudo del anterior; hijo del regidor Gaspar de Santa Cruz y doña María de Bocanegra y Jaramillo.44 A este respecto, conviene apuntar que, aprovechando la presencia de los oficiales y ministros del Santo Oficio, algunos vecinos señalaron que cierto día, yendo de viaje, junto con otros acompañantes, hicieron un alto en el camino para almorzar y esperar la llegada de otros hombres. Y cuando uno de ellos les dio encuentro, excusándose, dijo «que se había detenido para oír misa», a lo que el inquirido contestó: «yo vi esta mañana alzar a Dios en una misa, y para misa basta un repizco» o «basta un repizco de misa»;45 en clara alusión a los delirios fantasiosos que se llevaban a cabo durante las ceremonias eucarísticas.

Desde luego, aquellos comentarios ponían en cuestión la presencia de Jesucristo en la hostia consagrada y, de ser ratificados, supondrían la negación del dogma católico de la transubstanciación. En consecuencia, la Inquisición rápidamente intentó tomar cartas en el asunto. Pero, al igual que en el caso anterior, los contestes citados no ofrecieron disposición para ser examinados. Quedando suspensa la causa de don Juan de Santa Cruz hasta ser calificada por el tribunal granadino.

Mucho más sustanciosas, desde luego, fueron las declaraciones ofrecidas durante el proceso de Ana Martínez, mujer de Belmonte, el molinero. En ellas, los declarantes argumentaban a los ministros del Santo Oficio que:

entrando (la dicha Ana Martínez) en una casa, donde vivía un hombre con que ella trataba en mala parte, descolgó una figura de un Cristo de ébano, que estaba colgado en el aposento, diciendo que era suyo, le arrojó al suelo y le quebró una de las manzanillas que tenía […].

Y riñendo el dicho hombre con el resto de los miembros de la casa, por haberla dejado entrar, la referida Ana Martínez tornó a arrojar el Cristo en el suelo y le quebró otra manzanilla y el pie. A lo que el hombre exhortó: «Dios mío, pues que así os trata a vos, que hará de mí». Asegurando los testigos que la procesada le respondió: «de esto os espantáis, pues poco es esto». Unos comportamientos que evidenciaban a las claras la herencia criptojudía de la mujer de Belmonte, rechazando y combatiendo vehementemente uno de los fundamentos capitales de la fe cristiana: la representación de Cristo en la cruz.46

Al igual que los anteriores, el mercader bastetano Juan de Castañeda también fue denunciado en aquella visita.47 En su caso, por haber comprado a unos vecinos unas «higas de azabache», y otros productos, a un precio que distaba mucho de ser justo. Por ello, fue reprendido por una persona, señalándole que mirase por sus negocios, pues aquella operación habría de pesar sobre su conciencia. A lo que Castañeda respondió: «eso si yo conociera a Dios y a santa María», según expresaron cuatro testigos (García Fuentes, 2006, p. 308). De nuevo, estamos ante una postura que roza la herejía y podría ser indicativa de la condición judeoconversa de dicho comerciante. Sin embargo, y a falta de más referencias, no podemos saber cuál fue la actitud de la Inquisición con respecto a aquellos comentarios.

La última de las causas que puede evocar alguna práctica de origen hebraico es la iniciada contra Salvador de Salas Capel, vecino y labrador de Baza.48 Denunciado por dos criados suyos, por haberlos hecho trabajar en la pascua del Espíritu Santo (Pentecostés) para hacer un horno de pan cocer, acarreando piedras y agua a ciertas heredades. Algo que no se explicaban los trabajadores y preguntaban a su amo por qué habían de trabajar en fiestas y pascuas; a lo que Capel respondió: «que las fiestas y pascuas no pasaban del río allá».49

Finalmente, el resultado de la inspección realizada en la comarca de Baza y Huéscar, según los oficiales del Santo Oficio, se saldó con la confiscación de aproximadamente 14.000 ducados; además de numerosas escrituras de obligación y censos que fueron a parar a las arcas inquisitoriales. Dando a entender que ninguna de las causas fue remitida al tribunal granadino.50 Una hipótesis que, por el momento, ni podemos confirmar ni refutar, debido a la pérdida de los fondos de la citada institución. En cualquier caso, el botín obtenido durante esta visita ya era más que opulento.

4. Un beneficioso panorama: la exigua incidencia de los judeoconversos bastetanos con la Inquisición granadina

A pesar de todas las causas y procesos descritos con anterioridad, debemos precisar que, durante el siglo XVI, los vecinos de Baza y las villas dependientes de su jurisdicción apenas sufrieron la represión del Santo Oficio; o, al menos, no en demasía. Tanto es así, que, tras repasar los 43 Autos de Fe celebrados en Granada a lo largo del Quinientos, tan sólo detectamos presencia bastetana en 13 de ellos. Es decir, sólo participaron en el 30,23% de las ceremonias públicas de fe. Desde luego, unos porcentajes sorprendentemente exiguos si los comparamos con otros enclaves del sur peninsular.

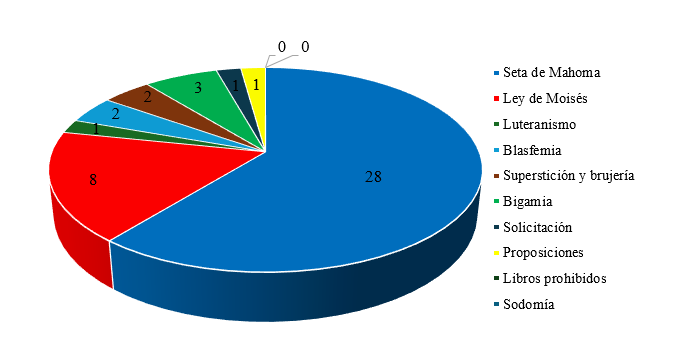

En consecuencia, después de analizar cuantitativamente los datos, advertimos que, en los antedichos 13 Autos de Fe, desfilaron ante las autoridades inquisitoriales un total de 46 vecinos de Baza. Una participación prácticamente anecdótica con respecto a la totalidad de la muestra; más si tenemos en cuenta que las cifras corresponden a un lapso de tiempo bastante amplio, que va desde 1526 a 1599. Y en lo que se refiere a las condenas de los reos procesados en el tribunal granadino, enseguida observamos una notable descompensación con respecto a las imputaciones (García Ríos, 2022a, p. 112). Desglosadas, para una mayor claridad, en diferentes categorías.

Fuente: Diversos Documentos (APG, AHN, AGS, ARChG o AMB). Elaboración Propia.

Tal y como vemos en la figura que precede, un total de 28 vecinos fueron procesados por cuestiones relacionadas con la “seta de Mahoma” (correspondiéndose con el 60,86% de la muestra). Estos porcentajes no resultan ninguna sorpresa, aún menos si tenemos en cuenta las singularidades étnicas y religiosas del territorio que analizamos.51 Mientras que otros diez vecinos fueron condenados por blasfemias, superstición o brujería, luteranismo, solicitación o proposiciones, lo que viene a suponer un 21,73% con respecto a la totalidad.

Mucho más llamativo, en cambio, resulta el número de procesados por seguir la Ley de Moisés. Según las fuentes procedentes de los Autos de Fe celebrados en Granada durante el siglo XVI, tan sólo tenemos constancia de ocho vecinos oriundos o procedentes de Baza condenados por guardar los preceptos hebraicos. Una proporción excesivamente reducida, si tenemos en cuenta lo que estaba sucediendo en otros espacios de la Monarquía, incluso en el antiguo emirato nazarí (12,87% de las condenas inquisitoriales en el Quinientos), y que nos sugiere varias interpretaciones:

-

Que no existiese una comunidad demasiado significativa de judeoconversos o judaizantes en la comarca bastetana.

-

Que los neófitos de Baza se convirtieran al cristianismo en fechas relativamente tempranas, estando más que integrados con los grupos dominantes para el momento en que se iniciaron las averiguaciones inquisitoriales.

-

Que las autoridades del Santo Oficio no llevasen a cabo unas pesquisas realmente efectivas en el Altiplano granadino.

-

Que esta minoría social fuese procesada en Autos de Fe de los que no ha quedado constancia documental (García Ríos, 2022a, p. 113).

Según los datos que manejamos, y tras varios trabajos previos, rápidamente tenemos que descartar la primera opción. De hecho, gracias al barrido y cruzamiento de fuentes documentales, barajamos un importante número de linajes que presentan una marcada prosapia hebraica. Sin embargo, por el momento, no disponemos de más referencias que nos hagan pensar que dichas familias fuesen molestadas por el Santo Oficio. Esto se debe, en buena medida, a las estrategias y recursos desarrollados por este colectivo (usurpación de apellidos, manipulación y falsificación genealógica, mimetización de los patrones de conducta de la clase dirigente, etc.), que evitaron que muchos de ellos terminasen cayendo en las garras de la Inquisición (García Ríos, 2022b).

Igualmente, debemos eliminar de la ecuación la posibilidad de que existiesen más Autos de Fe de los que hasta ahora tenemos constancia. Todo es posible, claro, pero, en los últimos años, se ha podido reconstruir, con más o menos detalle, la relación de todas las ceremonias públicas de fe celebradas en la Ciudad del Darro. Quizá todavía se pueda hallar la existencia de algún autillo —es decir, aquellos que se celebraban dentro de las dependencias de la Inquisición— que nos revele las condenaciones de nuevos vecinos. Hasta el momento, es todo lo que tenemos.

Por tanto, la escasa presencia de judeoconversos bastetanos en las escenificaciones inquisitoriales se explicaría por la combinación de los otros dos elementos: la asimilación de buena parte del grupo converso con las élites municipales, junto con las contadas y poco provechosas visitas de distrito llevadas a cabo en el Altiplano granadino. Todo ello, naturalmente, sumado a las dramáticas pérdidas documentales de esta institución (García Ríos, 2022a, p. 113).

5. A modo de cierre

En síntesis, podemos concluir que los descendientes de judeoconversos asentados en Baza apenas sufrieron el rigor del Santo Oficio. Un factor determinante, no cabe duda, para la supervivencia de los nuevamente convertidos, provocado por los elementos anteriormente referidos y por el “tardío” establecimiento del Tribunal granadino. A la altura de 1526 las grandes redadas contra los conversos ya habían pasado a un segundo plano, correspondiendo sus años críticos al lapso de tiempo que discurre entre 1480 y 1520. En adelante, la acción represiva de la Inquisición centró mayoritariamente sus esfuerzos en los procesos relacionados con la herencia islámica.

Tampoco es que las visitas a la comarca bastetana resultasen especialmente dramáticas para los de esta minoría, debido al reducido número de desplazamientos de las autoridades del Santo Oficio. Como hemos intentado exponer a lo largo de estas páginas, y hasta donde nos permiten las fuentes, sólo un exiguo porcentaje de vecinos terminaron siendo condenados por la observancia a la Ley de Moisés; sancionándose la mayoría de las causas con penas de rango menor. De esta forma, los neófitos y sus descendientes tuvieron casi todos los elementos a su favor para integrarse dentro de los grupos dominantes de la ciudad y no ser molestados por la Inquisición.

Lograban zafarse, así, de una amenaza de enormes magnitudes, dispuesta a exterminar cualquier atisbo de herejía o transgresión religiosa. La mayoría de ellos abrazaron de manera sincera el cristianismo, sin volver a atreverse a cruzar la frontera que marcaba la ortodoxia católica. Empero, un puñado de familias bastetanas preservaron y guardaron la herencia mosaica recibida de sus mayores; obviamente, clandestina y ya muy deformada, como veremos de manera puntual en las primeras décadas del siglo XVII. Pero eso es otra historia, y habrá de ser contada en otro momento y en otro lugar.

Datos del autor y financiamiento

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i La mesocracia en la Andalucía de los siglos XVI y XVII. Poder, familia y patrimonio [PID2019-109168GB-100], y del Proyecto de Investigación Las casas principales de la ciudad de Córdoba (ss. XV-XIX). Del patrimonio histórico-artístico al turismo de calidad [UCOLIDERA-2023-00814].

Margarita Salas. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. ORCID: 0000-0002-0703-4663.

Referencias

Arce Valdez, G. (2019). Judaizantes e imágenes ultrajadas en la Nueva España. En G. von Wobeser, C. Aguilar García y J.L. Merlo Solorio (coords.), La función de las imágenes en el catolicismo novohispano (pp. 151-170). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Históricas.

Ayllón Gutiérrez, C. (2019). Inquisidores, conversos y cambio social. El Santo Oficio en tierras albacetenses. Albacete: Almud.

Beinart, H. (1983). Los conversos ante el Tribunal de la Inquisición. Barcelona: Riopiedras Ediciones.

Bel Bravo, M.A. (1982-1983). El Auto de Fe de 1593 a la luz del Judaísmo. Chronica Nova, (13), 103-132.

Benítez Perea, J.O. (2018). Hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios en Santa Teresa. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

Benito Ruano, E. (1973). Del problema judío al problema converso. En Simposio «Toledo Judaico» (pp. 5-28). Toledo: Centro Universitario de Toledo.

Benito Ruano, E. (ed.) (1976). Los orígenes del problema converso. Barcelona: El Albir.

Caro Baroja, J. (2005). Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Madrid: Istmo.

Castillo Fernández, J. (2002). Una trinidad social. Baza en el siglo XVI: cristianos viejos, judeoconversos y moriscos. Péndulo, (3), 33-56.

Contreras Contreras, J. (1996). Conversión, riqueza y poder político. Revueltas urbanas en Castilla Siglo XV. En P. Fernández Albaladejo, V. Pinto Crespo y J. Martínez Millán (coords.), Política, religión e inquisición en la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva (pp. 201-219). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Contreras Contreras, J. y Dedieu, J.P. (1980). Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos, 1470-1820. Hispania, (144), 37-93.

Coronas Tejada, L. (2003). Judíos y judeoconversos en el Reino de Jaén. Jaén: Universidad de Jaén.

Cruselles Gómez, J.M. (2013), En el primer siglo de la Inquisición Española. Fuentes documentales, procedimientos de análisis, experiencias de investigación. Valencia: Univesitat de València.

Dedieu, J.P. (1981). Los cuatro tiempos de la Inquisición. En B. Bennassar y J. Alfaya (eds.), Inquisición española: poder político y control social (pp. 15-39). Barcelona: Crítica.

Domínguez Ortiz, A. (1978). Los judeoconversos en España y América. Madrid: Itsmo.

Fernández Valdivieso, J.L. y Girón Pascual, R.M. (2013). Los Balboa. Poder, familia y patrimonio en Huéscar (ss. XVI-XVII). Estudio, organización y transcripción del archivo familiar. Huéscar: Asociación Cultural Raigadas.

Galán Sánchez, Á. (1984). Notas para una periodización de la historia de los moriscos granadinos. De las capitulaciones de la conversión a las medidas de la capilla real. En La sociedad medieval andaluza, grupos no privilegiados: actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza (pp. 77-98). Jaén: Diputación Provincial de Jaén.

García Fuentes, J.M. (1981). La Inquisición en Granada en el Siglo XVI. Granada: s.e.

García Fuentes, J.M. (2006). Visitas de la Inquisición al Reino de Granada. Granada: Universidad de Granada.

García Ivars, F. (1991). La represión en el tribunal inquisitorial de Granada, 1550-1819. Madrid: Akal.

García Ríos, J.M. (2019a). Los judeoconversos en la Córdoba del siglo XV al XVII. Un estado de la cuestión. En Enrique Soria Mesa (coord.), La ciudad y sus legados históricos (4). Córdoba judía (pp. 83-108). Córdoba: Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

García Ríos, J.M. (2019b). Sangre conversa al servicio de la aristocracia. La parentela de los del Puerto: ascenso social, política matrimonial y patrimonio (Baza, ss. XV-XVI). Mediterranea-ricerche storiche, (46), 383-418.

García Ríos, J.M. (2022a). La presencia judeoconversa en la ciudad de Baza. Análisis socioeconómico y patrimonial de una élite de poder (ss. XVI-XVII). Tesis Doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba.

García Ríos, J.M. (2022b). Una cuestión de fraude y supervivencia: la manipulación genealógica desarrollada por las familias de origen judeoconverso en la ciudad de Baza (ss. XVI-XVII). Studia histórica. Historia moderna, 44(2), 301-338.

García Ríos, J.M. (2023). Hacer y deshacer las Américas. El doctor Francisco Pérez de Robles, un servidor regio entre dos mundos. En A. Jiménez Estrella, J.J. Lozano Navarro y F. Sánchez-Montes González (eds.), Urdimbre y memoria de un imperio global: redes de poder y circulación de agentes en la Monarquía Hispánica (pp. 331-352). Granada: Editorial Universidad de Granada.

Gil Fernández, J. (2000-2003). Los conversos y la Inquisición sevillana. Sevilla: Universidad de Sevilla-Fundación El Monte. 8 vols.

Gil Sanjuán, J. y Pérez de Colosía, M.I. (1982). Málaga y la Inquisición (1550-1600). Jábega, (38), 3-100.

Gitlitz, D.M. (2003). Secreto y engaño. La religión de los criptojudíos. Valladolid: Junta de Castilla y León.

Gitlitz, D.M. y Davdson, L.K. (2000). Drizzle of Honey. The Lives and Recipes of Spain's Secret Jews. Nueva York: St. Martin's Press.

Kamen, H. (1999). La Inquisición española. Barcelona: Crítica.

Ladero Quesada, M.Á. (2016). Judíos y conversos de Castilla en el siglo XV: datos y comentarios. Madrid: Dykinson.

Lea, H.C. (1983). Historia de la Inquisición Española, vol. II. Madrid: Boletín Oficial del Estado, Fundación Universitaria Española e Instituto de Historia de la Intolerancia.

Lera García, R. de (1994). El Tribunal de la Inquisición de Granada: un poder económico y social (1570-1700). Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Llado Granado, A. y Alcaina Fernádnez, P. (1990-1991). Visita inquisitorial al obispado de Almería - Año 1561-. Boletín del Instituto de Estudios Almerienses,(9-10), 43-80.

López-Trejo Díaz, C. y Egea Molina, E. (2022). Fragmentos de Informaciones en la Inquisición de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: Genealogías Canarias.

López de Coca Castañer, J.E. (1978). Judíos, judeoconversos y reconciliados en el Reino de Granada a raíz de su conquista. Gibralfaro: revista del Instituto de Estudios Malagueños, (29), 7-22.

Márquez Villanueva, F. (2006). De la España judeoconversa. Doce estudios. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Martínez Millán, J. (2007). La Inquisición española. Madrid: Alianza.

Meneses Muñoz, M. (2019). Solicitación y praxis inquisitorial en los tribunales de México, Cartagena y Lima, siglo XVII. Fronteras de la historia: revista de historia colonial latinoamericana, 24(2), 110-135.

Meseguer Fernández, J. (1980). Fernando de Talavera, Cisneros y la Inquisición en Granada. En J. Pérez Villanueva (coord.), La Inquisición Española. Nueva versión, nuevos horizontes (pp. 371-400). Madrid: Siglo XXI, S.A.

Moreno Trujillo, M.A. (2010). Las actuaciones de la inquisición y los escribanos judeoconversos del entorno del conde de Tendilla. Historia. Instituciones. Documentos, (37), 181-210.

Muñoz García, M.J. (2005). Inquisición, sexo y sexismo a fines del Antiguo Régimen. Revista de Inquisición, (11), 151-201.

Panizo Santos, I. (2012). Fuentes documentales para el estudio de la actividad procesal del Santo Oficio: el Tribunal inquisitorial de Navarra. Huarte de San Juan. Geografía e historia, (20), 7-46.

Quevedo Sánchez, F.I. (2016). Familias en movimiento. Los judeoconversos cordobeses y su proyección en el reino de Granada (ss. XV-XVII). Tesis Doctoral. Granada: Universidad de Granada.

Roldán Paz, L. (2015). El problema judeoconverso durante el siglo XVII: el caso malagueño. Tesis Doctoral. Málaga: Universidad de Málaga.

Rodríguez Barral. P. (2008). La imagen del judío en la España medieval. El conflicto entre cristianismo y judaísmo en las artes visuales góticas. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Soria Mesa, E. (1999). Los judeoconversos granadinos en el siglo XVI. Nuevas fuentes, nuevas perspectivas. En M.L. López-Guadalupe Muñoz y A.L. Cortés Peña (coords.), Estudios sobre iglesia y sociedad en Andalucía en la edad moderna(pp. 101-109). Granada: Universidad de Granada.

Soria Mesa, E. (2005). Burocracia y conversos: la Real Chancillería de Granada en los siglos XVI y XVII. En F.J. Aranda Pérez (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna (pp. 107-144). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

Soria Mesa, E. (2014). De la represión inquisitorial al éxito social. La capacidad de recuperación de los judeoconversos andaluces entre los siglos XV-XVII: el ejemplo del linaje Herrera. Medievalismo, (24), 399-417.

Soria Mesa, E. (2016). El negocio del siglo. Los judeoconversos y la renta de la seda del Reino de Granada (siglo XVI). Hispania, LXXVI(253), 415-444.

Torres Lozano, J. (2014). Caniles morisco (1501-1570). Granada: s.e.

Tristán García, F. (2003). Las carnicerías y la política del concejo de Baza. Péndulo,(4), 137-178.

Valdeón Baruque, J. (2000). El chivo expiatorio. Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media. Valladolid: Ámbito Ediciones, S.A.

Villa Calleja, I. (1987). Investigación histórica de los Edictos de Fe en la Inquisición española (siglos XV-XIX). En J. Contreras Contreras (ed.), Inquisición española. Nuevas aproximaciones (pp. 233-256). Madrid: Centro de Estudios Inquisitoriales.

Notas

Recepción: 30 abril 2024

Aprobación: 04 julio 2024

Publicación: 19 agosto 2024

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional