Dossier "Los Campesinos en la Historia"

A temporalização do poder: o rei, os santos e as rendas senhoriais no Portugal Medieval (1248-1279)

Resumo: Este artigo aborda o problema do tempo senhorial nos aforamentos realizados pela realeza portuguesa na segunda metade do século XIII. A análise dos documentos procura demonstrar que o “tempo natural” que foi submetido ao “santoral” pela Igreja convergiu no processo de afirmação da realeza na medida em que conectou simbolicamente o rei, os santos ao momento de pagamento das rendas, processo este que aqui chamamos de “temporalização do poder”.

Palavras-chave: Realeza, Tempo, Poder, Portugal, Medieval.

The temporalization of power: the king, the saints and seigneurial rents in Medieval Portugal (1248-1279)

Abstract: This article analyzes the problem of seigneurial time in the Portuguese royals on the second half of the 13th century. The analysis of the documents seeks to demonstrate that the "natural time" was subordinate to the "holy time" by the Church, and appropriate for the royalty in its process of affirmation, insofar as it symbolically connected the king and the saints at the time of rents payment, which we call here “temporalization of power”.

Keywords: Monarchy, Time, Power, Portugal, Medieval.

La temporalización del poder: el rey, los santos y las rentas señoriales en el Portugal medieval (1248-1279)

Resumen: El objetivo del presente artículo es analizar el problema del tiempo señorial en los contratos agrarios producidos por la realeza portuguesa en la segunda mitad del siglo XIII. A lo largo del análisis de los documentos se demuestra que el “tiempo natural”, que fue sometido al “santoral” por la Iglesia, convergió en el proceso de afirmación de la realeza a través de una conexión simbólica del rey con los santos en el momento del pago de las rentas, un proceso que aquí lo llamamos “temporalización del poder”.

Palabras clave: Realeza, Tiempo, Poder, Portugal, Medieval.

1. Introdução

Os1 medievalistas, em geral, e mais ainda no caso português nos últimos trinta anos ocuparam-se de estudar a afirmação do poder régio e o desenvolvimento do ‘Estado Moderno’ através de diversos ângulos de abordagem: a sociedade política, o espaço, a corte, as comunidades etc. Contudo, pouca atenção foi dada para os processos de temporalização do poder (Mattoso, 1997; Veloso, 1996; Ventura, 2009; Freitas, 2012; Homem, 2011, p. 179-207; Monsalvo Antón, 2019).

Refiro-me ao conjunto de associações simbólicas realizadas por parte do poder régio para associar-se ao universo mental das localidades que integravam o seu reino. O “tempo” como um problema histórico aparece nas análises pouco ligado ao processo de afirmação política; porém, este artigo pretende problematizar esta ideia através da análise dos aforamentos do reinado de Afonso III, 1248-1279.2 A hipótese do artigo é que o chamado “tempo senhorial” associou-se ao “santoral”, criando uma interligação entre o rei, as rendas e os santos, possibilitando desta forma contribuir para a naturalização da exploração senhorial por parte do rei.

2. O(s) tempo(s) medievais

Embora o tempo seja a matéria-prima de todo historiador, e por consequência, de todo medievalista, a reflexão sobre a(s) temporalidade(s), a memória e mesmo os tempos históricos ainda parece despertar pouca atenção dos confrades comparado a outras temáticas. Tudo isso nos leva à constatação de que o “tempo” em algum grau é alvo de uma naturalização ahistórica, e por vezes, tratado como um mero dado cronológico ou cenário de fundo, o que em alguma medida se deve à ambiguidade e à dificuldade de sua definição (Cardoso, 2005, p. 11-13).

Por outro lado, devemos levar em consideração que tempo-espaço são concepções inseparáveis. A bem da verdade, o espaço parece ter sido percebido antes do próprio tempo pelos homens (Cardoso, 2005, p. 12). Neste artigo, dedicar-nos-emos ao tempo, tendo em vista que os enquadramentos espaciais já receberem grande atenção dos medievalistas (Fossier, 1995; Toubert, 1997; Garcia de Cortazar, 1996; Rao, 2015;).

Diversos trabalhos se dedicaram ao problema do tempo na Idade Média, ou melhor, a como os homens e mulheres na Idade Média experenciavam a temporalidade. Esses trabalhos seguiram o alerta de Jacques Le Goff acerca de que “a medida do tempo é um fenômeno social que transforma dados naturais em construções culturais” (2002, p. 17).

Além disso, hoje parece difícil ignorar o papel da(s) temporalidade(s) nas estratégias e ações que os homens levam a cabo ao longo de suas vidas, ou ainda ignorar que existe um processo de humanização do tempo que leva os homens a dotar de sentido a vida e o fluxo temporal enquanto existência interior e exterior (Rüsen, 2015, p. 39-41), processo esse que obviamente parte da percepção do tempo ‘natural’.

Importa, neste caso, lembrar que este processo de humanização do tempo contou com um papel crucial do campesinato, principalmente, através de suas observações dos fenômenos meteorológicos e da transmissão de um saber/fazer. Logo, o processo de interpretação das temporalidades não pode ser entendido simplesmente como fruto de uma interpretação intelectualizada da classe dominante (Mane, 2002, p. 11-16).

Esta humanização do tempo remete fundamentalmente à necessidade dos homens de interpretar o tempo e de criar representações temporais que signifiquem as suas ações e/ou as direcionem no espaço-tempo. Como Le Goff (2016) destaca,

um dos problemas fundamentais da humanidade surgido a par de seu nascimento foi o de controlar o tempo terrestre. Os calendários permitiram organizar a vida cotidiana, posto que quase sempre se associam à ordem da natureza. Tendo como principais referências o Sol e a Lua. Porém, os calendários, em geral, determinam um tempo cíclico e anual, pelo que resultam ineficazes para pensar em períodos de tempo mais longos. Posto que até agora a humanidade não foi capaz de prever com exatidão o futuro, tornou-se importante para ela ter controle sobre o seu longo passado (p. 10).

Na mesma medida, os homens tenderam a construir memórias coletivas. Memórias estas que, para Ruiz-Domènec, baseando-se em Maurice Halbawachs, eram a(s) forma(s) de sentir o(s) tempo(s) histórico(s) (Ruiz-Domènec, 2017. p. 20). Ou seja, como os homens e mulheres medievais organizavam mentalmente o tempo-espaço vivenciado. Um breve olhar nas Inquirições de 1258 permite vislumbrar a recorrência da realeza portuguesa na construção da memória coletiva dos camponeses e na sua organização do “tempo”.3

A respeito da concepção de tempo que informava os medievais, Jacques Le Goff (1979) afirmou que:

O tempo da Bíblia e do cristianismo primitivo é, antes de mais, um tempo teológico. “Começa com Deus” e é “dominado por Ele”. Por consequência, a acção divina, na sua totalidade, está tão naturalmente ligada ao tempo que este não poderia constituir um problema; é pelo contrário, condição necessária e natural de todo o acto ‘divino’. (1979, p. 45).

Ou seja, na sociedade medieval, o tempo é cristianizado, e assim, o Deus cristão dá sentido ao tempo, ou melhor, controla os destinos temporais da humanidade, o que leva os medievais a esperar um futuro anunciado, o ‘Apocalipse’(Coira Pociña, 2013, p. 118-119). Portanto, difere da sociedade moderna, na qual o tempo do relógio é unificado e dividido em unidades precisas, além de ser mensurável em diversas frações, sendo coordenado mundialmente. Alguns autores chegam a declarar que o homem moderno sofre de uma ditadura de tempos breves ou mesmo de um ‘presentismo’. (Baschet, 2018, p. 5-6; Gumbretch, 2014; Hartog, 2013)

No medievo, a Igreja atuava como intérprete do tempo divino. Para Jérôme Baschet (2009), a Igreja é inegavelmente dominante na construção das representações temporais medievais. Embora a adoção da chamada era cristã tenha sido lenta, ela constitui uma unidade espaço-temporal, a Cristandade (p. 302). Não obstante o fato de que, por um longo período, outras formas de datação se mesclem com a Era cristã, como no caso das datações inspiradas na Antiguidade, como a da Era Hispânica, regular na documentação analisada.4

O estabelecimento do calendário dividido em doze meses e a progressiva substituição dos “idos” e “calendas” pela semana baseada no modelo bíblico, dos sete dias da Criação do mundo, projeta os dias de trabalho e o dia de descanso (dies dominicus). Este último dedicado ao culto divino e às atividades de sociabilidade como festas, reuniões etc. (Coira Pociñas, 2013, p. 120).

Devemos ter em conta que o dia romano de 24 horas não era ignorado, mas pouco era utilizado na prática. Já as horas canônicas (matinas; laudes, prima e terça; sexta; nona; vésperas e completas) regularmente eram indicadas pelos sinos das igrejas e mosteiros, dando ritmo à jornada dos clérigos, mas também dos camponeses. Inclusive, Baschet conta que a relação entre o som dos sinos e a vida rural era tão estreita na Idade Média que João de Garlande, no século XIII, teria dado origem a uma ‘etimologia fantasiosa’ segundo a qual a palavra sino (campanae) decorreria “daqueles que viviam na campanha”, in campo (Baschet, 2009, p. 305).

Ademais, se o dia passa de maneira fluida, a noite é incontornável para as sociedades pré-modernas, para as quais faltavam meios de iluminação artificial. Representava sempre um perigo para casa camponesa, vide os ataques de lobos aos rebanhos em diversas regiões do norte do reino de Portugal (Gonçalves, 2012, p.134-139).

Diante disto, não se pode esquecer que o tempo e o espaço são instrumentos de dominação social, e evidentemente que o controle desses confere um enorme poder sobre a sociedade. Assim, ao abordarmos uma sociedade em que a tradição pesava sobre as relações sociais, não podemos esquecer que essa era uma construção do presente que visava justificar ou legitimar novas realidades. Todavia, no regime da tradição nenhuma prática pode ser vista como inovação, mas como uma repetição de uma prática antiga ou um retorno aos valores perdidos (Baschet, 2009, p. 319).

Portanto, podemos dizer que na mesma medida em que idealiza o passado, a Idade Média deprecia o presente como “guia” para a ação (Baschet, 2009, p. 321). No entanto, a ação dos homens na história ocorre justamente neste intervalo temporal que chamamos de “presente”. Desta maneira, a relação passado-presente-futuro permitia aos grupos sociais criar estratégias diferentes em relação ao pagamento e às cobranças de rendas e foros estabelecidos de acordo com os usos e costumes locais.

Acreditamos, desta forma, que as datas escolhidas para a entrega das rendas têm um significado importante para a dominação social, muito embora em grande medida sejam interpretadas como simples decorrência do ciclo agrário. No entanto, é bem verdade que as entregas estão condicionadas por este ciclo, mas, também é fato que os homens selecionam datas que tenham significância social para “abalizar” o tempo.

3. O tempo senhorial, o santoral, um tempo do Rei

Diante deste quadro, nossa análise dos aforamentos afonsinos permitiu-nos um amplo olhar sobre a temporalização do poder. Assim, no tocante à cobrança das rendas pelo rei aos seus dependentes, observamos a predominância nas datas de pagamento de uma interrelação entre as rendas senhoriais, os dias dos santos/festividades e a realeza.

De partida, devemos esclarecer que o “ano” dos agricultores e cobradores de rendas era balizado diferentemente do “ano cristão” (de primeiro de janeiro até 31 de dezembro). Assim, ainda que estivesse se generalizando o “ano fiscal” era iniciado no dia de São João e encerrado no mesmo dia de São João do ano seguinte (Henriques, 2019, p. 35-48). Portanto, qualquer análise sobre as rendas senhoriais deve levar em conta esta peculiaridade do medievo português. Não por acaso, os rendeiros régios eram chamados “sanjoaneiros” (Marreiros, 1996, p. 471).

Desta forma, a apreciação da chancelaria de Afonso III e o desdobramento de sua análise demonstra-nos que incidia nos meses de abril e maio – ou seja, a primavera – o maior fluxo de aforamentos no ano. Neste período, como se sabe, o meio rural estava para encerrar um ciclo agrário e iniciar outro. Além disso, podemos destacar também os meses de julho e agosto – pleno verão – como marcados por um segundo “pico” de aforamentos. Esta segunda onda pode estar mais ligada à necessidade régia de encontrar foreiros para tornar as suas terras produtivas até o São João seguinte.5

Estas considerações acerca dos períodos de maior fluxo de aforamentos remetem a um elemento muito destacado por Aron Gurevich (1990), a indissociabilidade entre o Homem e a Natureza no período medieval. Portanto, devemos explicitar que os ritmos da natureza ainda marcavam e/ou delimitavam profundamente o campo de ação dos seres humanos.

Apesar disso, o próprio Gurevich (1990) recordava que, “na consciência dos camponeses e terratenentes estas datas tinham um conteúdo social absolutamente claro: precisamente nestes momentos se materializava a relação produtiva da exploração senhorial” (p. 130).

Devemos, a esta altura, considerar um ponto importante. A concretização da exploração senhorial, segundo Gurevich (1990, p. 129), estava regulada por meio do calendário agrário. Concordante com tal consideração, desejamos chamar a atenção para o fato de que esses contratos de aforamento regulavam os dias e/ou períodos de entrega das rendas senhoriais.

Em geral, os períodos de entrega recaiam sobre dias festivos ligados aos santos, fato esse que, a nosso ver, expressa a agência senhorial sobre as comunidades camponesas e/ou no mínimo a sua capacidade de converter o tempo local em seu próprio proveito. Ou seja, essas cartas de aforamento definiam as datas de entrega das rendas através de uma tensão entre a uniformidade “administrativa” deseja pela realeza e a desuniformidade “vivida” nas localidades.

Como destacou Leandro Rust (2008), a questão do tempo na Idade Média é muito mais multifacetada do que se admitiu na esteira do estruturalismo empossado por Le Goff. A este respeito, o autor destaca que a própria Igreja foi redefinindo as suas concepções e representações sobre o tempo ao longo dos séculos XII e XIII. A ponto daquele medievalista destacar que houve uma instrumentalização prática do tempo por parte da cúria romana através de seus órgãos administrativos para diversas finalidades.

Segundo Rust, as representações do tempo não formavam uma totalidade sistêmica dominada por um tempo eclesiástico ou um tempo do mercador, mas por uma fluidez que era atravessada por interesses muito concretos dos agentes sociais envolvidos na interpretação e organização do tempo.

Assim, ainda que consideremos o peso extremo da relação Homem/Natureza no medievo e o caráter perene do ciclo agrário, devemos ter em mente a capacidade dos seres humanos de significar o tempo para além da sua percepção externa. Ou seja, a escolha de dias festivos ligados ao santoral não constituía apenas de uma reprodução do ciclo agrário em moldes cristãos, mas da produção de signos e significados sobre a realidade vivenciada por camponeses e senhores num processo de dominação.

Portanto, devemos recordar que o poder régio no Portugal medieval atuava sistematicamente como um poderoso senhor feudal que cobrava rendas por todo o reino. Estas rendas (em sua grande maioria) não se diferenciavam daquelas cobradas por seus pares da aristocracia, exceto por alguns ‘direitos naturais’ que os reis portugueses reivindicavam como exclusivos (contudo, até estes direitos em alguns casos eram partilhados com outros senhores).

Então, diante deste papel ativo dos agentes sociais, em quais dias ou meses do ano incidiam as rendas cobradas pela realeza portuguesa? A este respeito, a chancelaria afonsina nos permite vislumbrar algumas datas chaves. No dia primeiro de janeiro – inprima die januarii – ou mesmo o mais genérico “no mês de janeiro” eram entregues moedas, peles de coelho, espáduas de porco e alguns gêneros. Não menos importante era o fato de que entre dezembro e janeiro se realizava a matança dos animais.6

Por volta do Entrudo – três dias antes da quaresma, provavelmente em fevereiro – os pagamentos eram feitos em cabritos, cordeiros e em seus derivados. Muito embora a Páscoa fosse a data na qual vemos majoritariamente sendo cobradas vasilhas de manteiga e queijos, também moedas, capões, galinhas, ovos e cordeiros eram exigidos aos camponeses pelo poder régio nesta época.7 Ou mesmo no die Privicarnii8 em que também se cobravam rendas dos camponeses.

Entre abril e maio, quando renascia a vegetação e germinavam as plantas, cobrava-se, numa data genérica de “maio” e principalmente na Páscoa, bragais, cabritos e, se as porcas tivessem dado à luz, um leitão por unidade produtiva. Em alguns casos vemos também as cobranças sendo comutadas por morabitinos. Nesta mesma época do ano, os senhores e reis convocavam suas hostes na Europa Medieval.9

Já no dia de Pentecostes – geralmente realizado entre maio e junho – encontramos uma data permeada de festas aristocráticas e reais, quando ocorriam principalmente os adubamentos de novos cavaleiros. Na documentação analisada, encontra-se somente uma menção a pagamento de rendas nesta data, quando se pagava a “pedida do mordomo” (o camponês deveria pagar dezoito dinheiros). 10

Os meses de junho, julho e agosto são marcados pela sega dos cereais, e vemos os dias de São João – dia 24 de junho, mas em alguns documentos sendo indicado no mês de julho – e o dia de Santa Maria – 15 de agosto – como balizas para a cobrança dos cereais: cevada, trigo e centeio. Por vezes, exigia-se também dos foreiros pernas de carneiro, ovos, frangos e corazis.11

O dia de Santa Maria ou um Santa Maria de “agosto” marcava também a abertura da época do pagamento de certas rendas senhoriais que deveriam ser quitadas até o dia de Dia de São Miguel (29 de Setembro).12 Em setembro começava a vindima, o que também definia o dia de São Miguel de Setembro como a data inicial para a entrega do vinho aos oficiais régios, período que se prolongava até janeiro.13

Podemos ainda encontrar na documentação referências ao dia de São Cipriano – 26 de setembro –, que aparece como uma data importante para a entrega de porcos ou alguma comutação, em geral, moedas (soldos ou morabitinos). No entanto, esta data na chancelaria só foi mencionada em dois aforamentos, ambos nas localidades de Arcos de Valdevez.14

Achamos também duas menções de encargos no dia de Todos os Santos – 1 e 2 de novembro – como data para a entrega de galinhas, ovos, moedas e feijões. Porém, desta vez em localidades distintas. Os aforamentos, separados por dez anos, 1255 e 1265, foram de propriedades em Sabrosa e Arcos de Valdevez.15

Ainda no mês de novembro, encontramos menções ao dia de São Martinho – 11 de novembro – como data do pagamento de rendas em moedas, mas também em cereais, cabritos e capões. Por outro lado, o dia de São Martinho também preparava o campesinato para as exigências que se aproximavam com a chegada do Natal (entrega de castanhas, por exemplo).16

A chegada do mês de dezembro representava a aproximação de duas grandes festas. Obviamente, uma delas era o Natal, em que os camponeses entregavam espáduas de porcos, frangões, galinhas, ovos, cereais (aveia, trigo, centeio e painço), vinho, castanhas, bragais e lenha, provavelmente recolhidos ao longo do mês de novembro, variando entre os aforamentos e mesmo entre as localidades.17 A outra data que se destacava era o dia de São Estêvão – 26 de dezembro – chamado na documentação de “o dia depois do Natal”.18

As rendas entregues no dia do primeiro mártir cristão são similares às cobradas no Natal, mas nesta data também se pagava ao senhorio real à “entroviscada” e a “ramada”, além de outras “coimas” menores. Porém, sua espacialidade é bem definida, o núcleo principal é Penaguião (região do atual concelho de Santa Marta de Penaguião em Portugal), muito embora encontremos, num raio de até cinquenta quilômetros dali, ou seja, de um dia a cavalo, menções a encargos nesta data em Mesão Frio, Vila Real, Peso da Régua, Amarante, Marco de Canaveses, Vila Pouca de Aguiar e Lousada no norte de Portugal.

Quanto à renda parciária, chamada de ração, porção, terrádigo e, com mais regularidade, foro, não eram cobradas numa data fixa, dependendo sempre dos trabalhos realizados pelos mordomos régios em cada localidade. Porém, sabemos que os mordomos deveriam ir até as eiras, dornas e lagares para exigir esses pagamentos em balizas temporais marcadas por dias santorais, como São Miguel ou São João.

A entrega do vinho, por exemplo, era realizada entre os dias de São Miguel em Setembro e o natal, o que permitia uma grande margem para os mordomos régios realizarem seu trabalho. Já no caso do pagamento em cereais, esses ocorriam, principalmente, na época de São João, mas a recolha por parte dos oficiais reais se estendia até o dia de São Miguel de “setembro”.

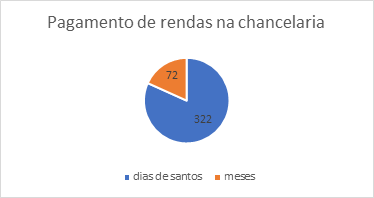

Diante deste quadro apresentado, podemos inferir que o tempo senhorial não é constituído por uma mera reprodução do ciclo agrário, mas que se utiliza do santoral para se legitimar e naturalizar a dominação? Parece-nos que sim. Do levantamento realizado na chancelaria de Afonso III, encontramos 82% das entregas das rendas sendo realizadas numa data festiva ou ligada ao santoral. E apenas 18% das datas são genericamente referidas a meses ou aos primeiros dias dos meses (kalendas).

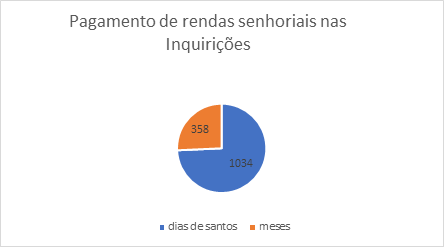

Somando-se a isto, quando observamos as referências aos dias de entrega das rendas em outro documento, as Inquiriçõesde 1258, o quadro se confirma. Observando-se o gráfico abaixo, vemos que 74% das alusões aos pagamentos de rendas recaem em dias do santoral, sendo as 26% restantes referentes genericamente a dados meses do ano. O que nos leva a uma média de 76% de referências a pagamentos em dias do santoral, conjugando-se os dados da chancelaria e das Inquirições de 1258.

Como explicar esta larga vantagem da escolha dos dias do santoral? A nosso ver, a explicação encontra-se no fato das datas de cobrança de rendas terem sido santificadas/sacralizadas pela escolha de festas importantes que marcavam o cotidiano local dos camponeses. Processo este de longa duração levado a cabo pela Igreja, é verdade, mas que articulava a dominação senhorial como um todo. Assim, o “respeito” de Afonso III às datas festivas locais para entrega de rendas não é sinal de debilidade ou simples comodidade administrativa, mas de sua disposição como senhor de acatar os usos e costumes locais ao seu favor tendo em vista as nuanças locais.

Este caráter local se expressa nas diferentes proporções das referências aos dias do santoral ou aos meses, de acordo com as localidades estudadas. Na região do Entre Cávado-e-Minho, 77% das referências eram aos dias de santos. Já no Entre-Douro-e-Ave até o Tâmega, o número de referências é bem menor, mas daquelas encontradas 90% são expressamente ligadas ao dias festivos.19

Na Terra de Seia e Gouveia, incluindo Lamego e Viseu até Trancoso, apenas 43% dos dias de pagamento coincidem com dias santos. O quadro também é similar no Entre- Douro-e-Tâmega, onde os mesmos 43% são encontrados, porém com uma quantidade menor de referências.20 No Entre-Cávado-e-Ave, na terra de Barroso e Chaves até ao Tâmega, encontramos 78% das referências remetendo a dias do santoral. Certo é que em todas as regiões estudadas todas as rendas ou parte delas deveriam ser entregues em datas do santoral.21

Assim, Afonso III, a nosso ver, inseriu-se nas dinâmicas locais também através de uma incorporação dos tempos locais, tendo em vista que os processos de dominação articulam as dinâmicas do tempo e do espaço em sua indissociabilidade. Queremos com isto dizer que o processo de dominação medieval reestabeleceu a relação entre o tempo e o espaço. Como muito bem disse Joseph Morsel,

a dimensão espacial não pode ser separada da dimensão temporal: o que é estabelecido não é apenas uma rede, mas também um ritmo de deslocamentos que encontraram uma espaço-temporalidade repetitiva (pode-se até dizer iterativo , brincando com o parentesco das palavras iter e iterare), e cuja própria repetitividade sinaliza a natureza dominada daqueles que estão sujeitos a ela. Estamos, portanto, lidando com o estabelecimento de um espaço-tempo dominado, iterativo e exorregulado (Morsel, 2014).

Por esta razão, a manutenção dos dias de São Cipriano, de São Estêvão e outras datas santorais não são casualidades da prática administrativa ou decorrências simples do ciclo agrário, mas testemunhos de que o domínio régio precisou se inserir nas lógicas locais para potencializar sua centralidade, e até mesmo teve que estabelecer ou consolidar este sistema espaço-temporal que reativava regularmente a relação social básica da sociedade feudal, ou seja, os laços entre o Dominus e o Servus.

A este processo de rearticulação e significação do espaço-tempo com objetivos de naturalização da dominação denominamos “temporalização do poder”. Nossa concepção nos aproxima das ideias de Joseph Morsel, que definiu esse enquadramento do tempo-espaço como um:

sistema de deslocamentos polarizados, em escalas variáveis, exorregulados e direcionados a um local (igreja ou residência senhorial) onde se destinam à reunião periódica e obrigatória entre dominus e homo (senhor e homem, herr e mann etc.) – isto é, reativação regular, durante dias de festa ou missa de domingo, peregrinação, pagamento de taxas etc., da relação social básica desta sociedade, válido tanto para os cristãos diante de Deus quanto para os dependentes agrícolas diante de seu mestre... Este sistema de deslocamentos polarizados e compulsórios, periódicos e instauradores do contato entre senhor e homem correspondem ao fenômeno do transitus (Morsel, 2014).

Numa sociedade estruturada por vínculos de relação pessoal verticais e horizontais, o espaço e o tempo são fundamentais na articulação da dominação de uma classe sobre a outra. Numa sociedade em que as relações sociais de produção dependiam daquilo que Mário Bastos (2013) chamou de “sobrenaturalização”, a entrega das rendas como efetivação da dominação senhorial expressava também a interrelação entre a ordem natural e a ordem social controlada por Deus e concretizada para os camponeses através de seus representantes terrenos.

Afonso III era “rei por graça de Deus”, e partilhava os valores aristocráticos de boa parte dos ricos-homens de seu reino. Este caráter senhorial da realeza portuguesa deve ser destacado, tendo em vista que o século XIII tem sido interpretado como chave no processo de “centralização” política (Mattoso, 1997; Ventura, 2009). As contradições do modelo da centralização são analisadas por diversos autores, entre eles, António Manuel de Hespanha (2019) e Maria Isabel Carrasco Manchado (2017). Entre estas contradições destaco justamente o aspecto senhorial da realeza no período da Baixa Idade Média.

Por esta razão, neste artigo consideramos que a realeza portuguesa está em processo de afirmação da sua centralidade e não de uma centralização política. Afinal, a extensão do poder régio não suprimiu o poder senhorial das casas senhoriais do reino luso. Seja como for, este processo de afirmação régia não prescindiu do “tempo”. Pelo contrário, pois o espaço de experiência e o horizonte de expectativa dos camponeses espalhados por todo o reino era permeado por um santoral. Este fenômeno não implica a ausência de uma utilização “administrativa” do tempo por parte da realeza, em especial se considerarmos as referências aos meses de entrega de rendas (Koselleck, 2015. p. 305-314).

Podemos até mesmo visualizar a cristalização dessa relação que os medievais estabeleceram entre as rendas senhoriais e o santoral nas crônicas. Quando analisamos a Crônica da Conquista do Algarve22, por exemplo, observamos que os marcos temporais utilizados pelo redator da crônica para uma trégua entre cristãos e muçulmanos foi justamente o período de colheita do pão (julho) e o dia de São Miguel de Setembro.23

Desta forma, as datas escolhidas para a entrega das rendas senhoriais que encontramos nos aforamentos emitidos pela realeza portuguesa durante o reinado de Afonso III marcam três pontos essenciais da dominação no medievo. O caráter local da dominação feudal, a interrelação entre a dominação feudal e o tempo sacralizado, e, em terceiro lugar, a percepção de que a atuação do poder régio em nível supralocal, pressupunha a assimilação das relações assimétricas locais e de suas bases simbólicas, potencializando assim a legitimação de seu status e prestígio.

4. Conclusões

Há vinte anos, Anita Guerreau-Jalabert lançou um artigo intitulado “Caritas y Don en la Sociedad Medieval” (2000). Neste artigo, a autora defendia que o mundo medieval era marcado pela concepção cristã de que os vínculos sociais eram fundados pela caritas. No mesmo artigo, a Igreja foi interpretada como o elo entre os “homens” e o “Deus” que é amor/caritas.

Esta interpretação de Guerreau-Jalabert levou-a afirmar que os reis e senhores doavam bens móveis ou imóveis para a Igreja em busca da salvação de suas almas, e porque pensavam como cristãos, e não como empresários do século XX, pois, não se pode negar o caráter “fundamental e exclusivamente cristão da sociedade feudal” (Guerreau-Jalabert, 2000, p.55).

Esta afirmação de Guerreau-Jalabert me leva a concluir este artigo considerando primeiro que as ações políticas que esperamos encontrar na Idade Média não são permeadas por uma lógica de racionalização moderna, mas fruto de uma dinâmica feudal permeada por um conjunto de símbolos cristianizados. Sejam as doações para mosteiros entendidos como doações para a própria divindade, seja a entrega de rendas senhoriais em dias de festas dos santos.

Em segundo lugar, o processo de subsunção dos camponeses medievais a um tempo externo e regulado pela Igreja e pelos senhores feudais, entre os quais incluo o próprio rei, não se trata de um movimento simples, mas de um mecanismo de legitimação da dominação social utilizado pela realeza portuguesa.

De qualquer maneira se, por um lado, temos claro que os Monumentos, a Memória e a História são instrumentos de legitimação régia (Martínez Sopena; Rodríguez, 2011), nos parece que pouco sabemos sobre outros dispositivos utilizados para a legitimação do poder régio junto aos camponeses, que em sua grande maioria eram iletrados. Parece-nos que as formas como a experiência do tempo são significadas e ressignificadas pelos poderosos pode oferecer uma via neste sentido.

Para finalizar, a análise das datas de pagamento de rendas senhoriais no século XIII, permitiu-nos apreender que um dos dispositivos utilizados pela realeza portuguesa para legitimar a sua dominação social sobre o campesinato foi a “temporalização do poder”. Ou seja, o processo de reverter as concepções locais sobre o tempo-espaço em seu favor. Assim, o rei Afonso III não estava apenas recebendo as rendas senhoriais nos dias dos santos, mas estava também inserindo-se na “comunidade dos santos” e, de tal modo, potencializando-se no imaginário campesino.

Documentos

Ventura, L; Oliveira, A. R (eds.). (2006). Chancelaria de D. Afonso III. Livro I, Vols. 1-2. Coimbra: IUC.

Ventura, L; Oliveira, A.R (eds.). (2010). Chancelaria de D. Afonso III. Livro II-III. Coimbra: IUC.

Portugaliae Monumenta Historica: A saecvlo octavo post christvm vsqve as qvitvmdecimvm. Inqvisitiones. Lisboa. Edição Academia de Ciências de Lisboa. Alta Cultura, 1891-1961. Vol. I. Parte I-II. Fac. III-IX.

Santo Agostinho, Frei Joaquim de. A Coroniqua de como Dom Payo Correa Mestre de Santiago de Castella tomou este reyno do Algarve aos Mouros. In Memorias de Litteratura Portugueza. Lisboa. Academia Real das Ciências, 1792. p.84-97.

Referências

Baschet, J. (2009). A civilização Feudal: Do ano mil à colonização da América. São Paulo: Editora Globo.

Baschet, J. (2018). Défaire la Tyrannie du présent: temporalités émergentes et futurs inédits. Paris: La Découverte.

Bastos, M.J. (2013). Assim na Terra como no céu...: Paganismo e Cristianismo na Alta Idade Média Ibérica (Séculos IV-VIII). São Paulo: Edusp.

Cardoso, C. (2005). Um Historiador fala de teoria e metodologia: ensaios. Bauru. Edusc.

Carrasco Manchado, A. I.(dir). (2017). El historiador frente a las palavras, linguaje, poder y política en la sociedade medieval: nuevas herramientas y propuestas. Lugo: Axac.

Coira Pociña, J. (2013). Ver, Concebir y Expresar el Paso del Tiempo. El Calendario Medieval y el Refranero. In: Medievalismo, 23. p. 117-155.

Einstein, A. (1970). Prólogo. In: JAMMER, Max. Conceptos de espacio. México : Grijalbo.

Fossier, R. (1995). L’Occident Médiéval: V-XIII siècle. Paris : Hachette Livres.

Freitas, J. (2012). O Estado em Portugal: séculos XII-XVI. Alêtheia Editores.

Garcia de Cortazar, J.A. (1996). História Rural Medieval. Lisboa: Editorial Estampa.

Gonçalves, I. (2012). Por Terras de Entre-Douro-e-Minho com as Inquirições de Afonso III. Porto: CITCEM.

Guerreau-Jalabert, A. (2000). Caritas y don en la Sociedad Medieval. In: Hispania, Vol.60. n° 204.

Gumbrecht, H.U. (2014). Depois de 1945 : Latência como origem do presente. São Paulo: Editora Unesp.

Gurevich, A. (1990). Las categorias de la cultura medieval. Madrid: Taurus Humanidades.

Hartog, F. (2013). Regimes de historicidade: Presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica.

Hawking, S. (1994). Uma breve História do Tempo. Lisboa: Gradiva.

Henriques, A. C. (2019). O “ano económico” de 1384-1385. In: Tavares, R.(dir). Portugal, uma retrospectiva: 1385. Lisboa: Público/Edições Tinta da China.

Hespanha, A. M. (2019). Uma monarquia tradicional. Imagens e mecanismos da política no Portugal seiscentista. Lisboa.

Homem, A. L. C. (2011). Central Power: Institutional and Polical History in the Thirteenth-Fifteenth Centuries. In: Rosa, M.L.; Sousa, B.V.; Branco, M.J (ed.). The Historiography of Medieval Portugal c.1950-2010. Lisboa: IEM.

Koselleck, R. (2015). Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio.

Le Goff, J. (1979). Na Idade Média : Tempo da igreja e tempo do mercador. In: Le Goff, J. Para um novo conceito de Idade Média: Tempo, Trabalho e Cultura no Ocidente. Lisboa: Editorial Estampa.

Le Goff, J. (2016). Realmente es necesario cortar la historia em rebanadas?. Ciudad de México. Fondo de Cultura Económica.

Le Goff, J.; Lefort, J; Mane, P.(dir.). (2002). Calendrier et culture. Les Calendriers : Leurs enjeux dans l’espace et dans le temps. Paris : Somogy Éditions D’art.

Mane, P. (2002). Calendrier et nature. In: Le Goff, J.; Lefort, J; Mane, P.(dir.). Les Calendriers : Leurs enjeux dans l’espace et dans le temps. Paris : Somogy Éditions D’art.

Marreiros, M.R.F. (1996). Os proventos de terra e do mar . In: Coelho, M.H.C; Homem, A.L.C. (coord). Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença. Vol III.

Martínez Sopena, P; Rodríguez, A. (2011). La Construcción medieval de la memoria regia. València: PUV.

Mattoso, J. (1997). História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença.

Mattoso, J. (2015). Identificação de um País, Oposição, Composição: Ensaio sobre as origens de Portugal (1096-1325). Lisboa: Temas e Debates/Círculo de Leitores.

Monsalvo Antón, J.M. (2019). La construcción del poder real en la Monarquía castellana (siglos XI-XV). Madrid: Marcial Pons.

Morsel, J. (2014). “communautés d’installés”: Pour une histoire de l’appartenance médiévale au village ou à la ville. In: EspacesTemps.net.

Pingué, D. (2007). La réception du calendrier républicain dans les campagnes du Haut-Doubs. Quels enseignements ?. In : Annales historiques de la Révolution française, 349, (p.79-86).

Rao, R. (2015). I Paessaggi dell’Italia medievale. Roma: Carocci Editore.

Ruiz-Domènec, J.E. (2017). La memoria de los feudales. Barcelona: Pensódormo.

Rüsen, J. (2015). Teoria da História : uma teoria da História como ciência. Curitiba: Editora UFPR.

Rust, L. (2008). Jacques Le Goff e as representações do tempo na Idade Média. In: Revista Fênix, Vol 5, ano V, n° 2.

Thomas, J. (1997). Les temps du marché, le temps de Dieu : Le calendrier républicain en Haute-Garonne, de l’na VI à L’ na XI. In : Annales du Midi, 109-217.( p. 93-103).

Toubert, P. (1997). Dalla terra ai castelli : Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale. Turim: Einaudi.

Veloso, M.T.N. (1996). As primeiras medidas na Senda do Centralismo. In: Coelho, M.H.C; Homem, A.L.C. (coord). Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença.Vol III.

Ventura, L. (2009). Afonso III. Rio do Mouro: Temas & Debates.

Notas

Recepção: 02 Fevereiro 2020

Aprovação: 07 Julho 2020

Publicação: 01 Março 2021

HTML generado a partir de XML-JATS4R